La sfida. Un estratto del libro

La sfida. Storia del re della sceneggiata (Napoli Monitor, 162 pp. – 13 euro) è un romanzo di Riccardo Rosa, liberamente ispirato alla vita del cantante Pino Mauro. Il libro è la prima uscita di Napoli Monitor Edizioni. Le copertine sono timbrate a mano da cyop&kaf.

Ne pubblichiamo a seguire un estratto.

Parlava in modo frenetico. Per l’adrenalina e per il freddo. L’altro ascoltava in silenzio, ma assecondava il passo veloce del compare nonostante i centimetri di differenza. Erano appena usciti dal Copacabana. Sessantesima strada. Spettacoli di topless e clienti importanti. Il salottino privato per gli invitati speciali. Era il genere di cose a cui non si crede, di solito. Tom Jones che passa al Cotillon. Tom Jones che chiede di conoscerti. Tu che racconti a Tom che cantavi Delilah nei night vicino al porto, alla Marina, a piazza Borsa. In Italia non sapevano manco che roba fosse. Tom che ti invita al Copacabana. La terza sera di fila. Le prime due erano stati assieme, con metà della sua orchestra. Gli amici, le ragazze e litri di whisky and soda. Poi c’era tornato con Tutullo.

Il ticchettio degli stivali sull’asfalto si sentiva nitidamente. Notte fonda. Poca luce. Ogni tanto uno dei due lanciava una bestemmia, quando una pozza d’acqua gli infradiciava il jeans. I pantaloni scendevano larghi dal ginocchio in giù. Un portoricano ogni tre palazzi li squadrava senza parlare. Magnaccia. I neri scrutavano la strada dandosi arie da gangster. In piedi sulle scalette che salgono fino ai portoncini di ingresso dei blocchi.

Quanto sono brutti, li hai visti?

Chi lo sa se tengono una pistola.

Qualcuno faceva la droga. La maggior parte gestiva delle donne. «Tre o quattro ognuno di loro, nere e bianche. Una specie dei casini nostri».

Nessuno, o quasi, aveva una pistola.

Dan gli aveva spiegato tutto. L’accento familiare, italo-americano. Non poteva tradire emozioni. Non poteva rischiare di perdersi Tutullo, che già si cacava sotto. Così i neri li guardava con la coda dell’occhio. Il suo modo per assicurarsi che fosse tutto a posto. Non era il posto ideale per andarsene girando alle quattro del mattino, ma bastava essere svegli.

«Non è peggio della Duchesca».

Il cantante rassicurava il suo batterista. L’altro esitava.

«A mio cognato int’ ‘a Duchesca s’hanno futtuto ‘a machina».

Bisognava mettersi a parlare d’altro. Tutullo guardava in alto tirando forte dalla sigaretta. Pensò di riattaccare con la storia di Pascarella, quella che gli avevano raccontato la sera prima a cena. Tutullo sembrava poco interessato.

L’indirizzo gliel’aveva dato Dan, l’autista che gli avevano messo a disposizione. Aveva un aria da finto scemo, come buona parte degli americani. Gli amici italiani erano gente importante. Le mance avevano sempre due zeri. Contate pure su Dan.

Fumavano senza sosta. Ogni volta che incontravano i neri, il cantante pensava che erano ridicoli. Tutti uguali, e quei cappelli enormi di panama. Vestiti di bianco, mocassino compreso. Camicia e fazzoletto rosa. Avrebbe voluto ridere con Tutullo, ma lui forse non li vedeva nemmeno i portoricani. O comunque non diceva niente per non passare da cacasotto. Così da mezz’ora giravano tra West Broadway e Hudson Street. Fumavano. Raccontava storie che l’altro faceva finta di ascoltare.

Pascarella veniva da Lauropoli, in provincia di Cosenza. Ancora ragazzina aveva sposato Luigi, emigrato dopo qualche anno in America. Come tutti gli altri, su una nave, in cerca di fortuna. Con i soldi che il marito le mandava, Pascarella si era comprata una terza classe. Aveva di nuovo fatto i bagagli ed era salita su un piroscafo con Eduardo e Francesco. Due calzoni corti e un vestito a fiori. Da Lauropoli alla Statua della libertà nel giro di un paio di mesi.

Già all’inizio del Novecento Harlem era italiana. La zona est del quartiere, in particolare. Per i newyorchesi cominciava a essere la Piccola Italia, Little Italy. La Black Hand gonfiava il suo potere tra estorsioni e lettere di minaccia. Migliaia di lettere, una sola firma. Chiara. Una mano sporcata dall’inchiostro, una mano nera. Mentre Morello, il corleonese, organizzava uomini e traffici, Pascarella viveva ad Harlem affittando cavalli per le carrozze dei signori. Gestiva una stalla. Affari modesti, per tirare avanti. Ma qualcuno, negli uffici della polizia locale, la teneva d’occhio. Dalla sua casa passava il peggio di tutto quanto fosse in arrivo dalla Calabria verso gli Stati Uniti. Nessuno riuscì a dimostrare nulla di illecito e lei continuò a fare gli affari suoi.

Al piccolo Francesco bastarono una decina d’anni per farsi mettere dentro. La prima volta ne aveva sedici, aggressione e rapina. La denuncia fu ritirata dalla vittima su consiglio di comuni amici calabresi e tutto si aggiustò. Tutto tranne i segni sul volto. Le botte prese dalle guardie. Anche la seconda, tre anni dopo, fu per rapina. Recidivo. La cosa si faceva più difficile. Finì dentro senza documenti e con un nome falso. Più che falso, la versione americana dell’ormai inutile Francesco Castiglia. Lauropoli e la Calabria erano lontani. Da quel giorno Frank Costello arricchì il suo curriculum con arresti, reati e omicidi. Si occupò di gioco d’azzardo e prostituzione. Produsse lamette da barba e slot machine per le bische clandestine. Lavorò con i gangster ebrei e con gli irlandesi di Hell’s Kitchen. Collaborò con il partito democratico di New York e fu luogotenente, e poi erede, dell’impero di Lucky Luciano. Diventò, tra le altre cose, socio di maggioranza del Copacabana, noto locale notturno sulla Sessantesima strada. Si ritirò dalla scena criminale alla fine degli anni Cinquanta e morì, da uomo libero, nel 1973. Attacco cardiaco.

A Tutullo non importava di Lucky Luciano, di Pascarella e della Black Hand. Aveva mostrato segni di interesse solo quando aveva sentito nominare il locale che lo aveva lasciato entusiasta qualche ora prima. I neri, all’inizio, non erano ben visti lì dentro. Ad Harry Belafonte fu impedito di suonarci. Qualcuno al tavolo sosteneva che fosse una questione di donne, più che di colore della pelle. Avevano alzato il tono della voce. Tom aveva detto di stare calmi. Poi le cose si erano aggiustate, non era il caso di gridare. Quattro o cinque anni prima una spettatrice si era sfilata le mutande e le aveva tirate sul palco. Le mutande che volavano erano sempre per Tom.

Tutullo non ne poteva più di camminare. Il ghiaccio per terra. Il fumo dello smog e della nebbia. Nessuna traccia dell’insegna. Il Barber shop in cui li aveva mandati Dan non esisteva. Basta arrivarci, facile a dirsi. Eppure le istruzioni erano precise. Dan gliel’aveva scritto su un pezzo di carta. Italiano incerto ma l’indirizzo si leggeva bene.

Chiedere per Leslie

Salire su le scale al primo piano

Scegliere la donna

Do what-you-want

Scendere giù le scale dal primo piano

Chiedere per un whisky al banco

Lasciare la mancia a Joe, quello nero

Dire ciao a Leslie

Solo che quel cazzo di negozio di barbiere al numero 135 non c’era. Dovevano averlo risucchiato tra il 132 e il 136. Si girava a vuoto.

«Tutù, nun fa’ strunzate. Questo ci rimane qua a terra…».

Tutullo non era il tipo da fare stronzate. E non si era accorto di nulla. Solo quando il nero lo spintonò verso il muro capì chi era che avrebbe potuto lasciarli lì. L’asfalto di Manhattan è freddo come il sangue di Luciano. Una frase del cazzo, buona per un film di serie b. Le solite robe a effetto di Dan. C’era altro a cui pensare adesso. Quel nero enorme era diverso dai magnaccia in panama. Sembrava uscito dalla fogna. Alito puzzolente. Whisky, lontano un chilometro. Whisky scadente, non quello di Tom. Il pellicciotto da aviatore sul giubbotto di jeans gli lasciava pallini bianchi sul volto butterato. Non l’avrebbero mai lasciato entrare al Copacabana. Tremava dal freddo, nonostante l’alcol. Forse aveva paura. «Hands-up… the wallet, your money…».

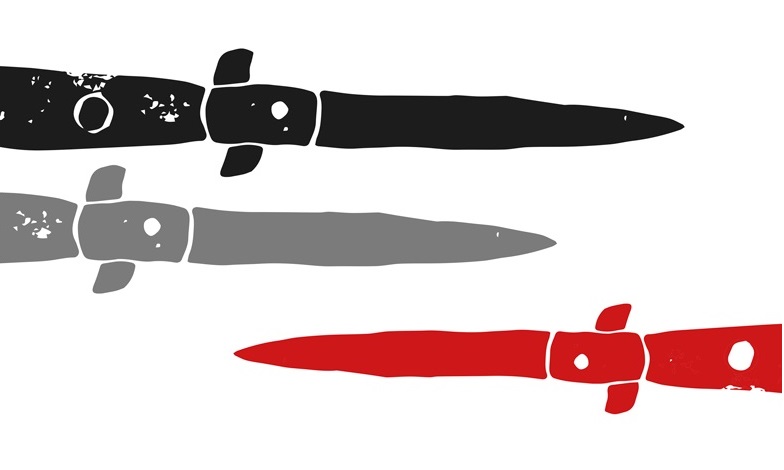

Un coltellaccio a serramanico. La mano tremante. La lama era sporca di ruggine.

«Calm man! We’re italian…», prese tempo il cantante.

Tra una parola e l’altra in inglese, imprecazioni in napoletano.

Il nero non aveva intenzione di farsi fregare. Si accorse del giochetto. Affrettò i tempi. Il coltello un po’ più forte sulla schiena. Non era il caso di provare a fare i furbi.

«Ok, ok… – continuò l’italiano – le’mmi take it…». Allungò una mano nella tasca. Biglietti da cento dollari. Un grosso rotolo. Legati con un nastro rosso. Valutò la situazione: un nero enorme, ubriaco, e chissà quanti lì dietro. Canal Street e la 6th Avenue. Little Italy. Lì forse qualcuno li avrebbe aiutati, ma era parecchio lontana. Non se ne usciva. Alzò il rotolo. Il cielo era bianco non capì di cosa.

«You keep calm! I take the money».

«Pinù ma si’ pazzo! Ma hai visto quanti soldi ce staje dann’ a ‘stu curnuto?».

Un napoletano che si fa fottere in un’altra città. L’incasso di mezza tournèe.

«Ma comme se fa a scennere dint’ ‘a ‘stu cesso cu tutti ‘sti sorde ‘ncuollo? Tu sì ‘nu pazzo!».

«Tutù e statte zitto! E appena questo mi stacca il coltello di dosso… fuje!».

Il nero impugnava il paccotto di banconote. Un sacco di soldi. Avido, slacciava l’elastico. Procedeva a passo svelto. Bisognava andar via di là. L’isolato successivo era vicino, ormai era fatta.

Tutullo non capiva. Il cantante dovette fargli fare cinque metri con una spinta, per fargli intendere che era il caso di scappare. Passarono tre o quattro secondi dal suo atterraggio che il nero, barcollando, prese a inseguire i due. Andamento incerto. Non si reggeva in piedi. Si dimenava, sbavava per il freddo. Il cantante pensò che gli faceva schifo. Il rapinatore gli urlava dietro. Un po’ latrava e un po’ affannava. Nel frattempo biglietti da cento volavano per aria, mentre uno dei papponi portoricani che aveva assistito alla scena si divertiva guardandoli cadere nella fanghiglia. Erano giorni di pioggia e neve, a Manhattan.

Una decina di metri in trenta secondi. Il nero non riuscì ad andare oltre. I due musicisti erano già dall’altra parte della strada quando cadde. Stravolto e strafatto. Nel crollo strappò la fodera del giubbotto di jeans e macchiò pure di fango il pellicciotto. Era bianco e spelacchiato e il nero si svegliò che c’era già il sole. Il sole con la neve. Capita da queste parti.

Quella mattina i ragazzini andarono a scuola raccogliendo da terra biglietti da cento dollari. Ridevano, si spingevano tra loro, mentre le mamme cercavano di tenerli buoni e al caldo. Sopra i biglietti, al posto della faccia di Benjamin Franklin, quella di un cantante italiano. Quelli che cantano per gli immigrati. Sotto, una scritta nera. Enorme, in grassetto stampatello, sul fronte della banconota: SPECIAL NIGHT: PINO MAURO AT MADISON SQUARE GARDEN – BROOKLYN, NYC. (riccardo rosa)