Il più bel libro di Don De Lillo si chiude con poche righe fulminanti; il protagonista, uomo di successo ma incompiuto, rimpiange il suo passato di ragazzo povero: “quando ero giovane e pericoloso”, racconta con rammarico di sé, della sua storia. Man mano che gli anni e i decenni passano impietosi, ogni commemorazione diventa più vacua, rituale, priva di significati. Il 23 novembre incombe come un triste dovere istituzionale, più inopportuno che mai in tempi di isterie pandemiche. Cosa vuole questo vecchio fantasma sismico? Abbiamo ben altre emergenze a cui pensare. Di genuino resta solo la memoria personale, la memoria della gioventù di allora, travolta, confusa, che fuse la sua adolescenza con l’evento, se ne lasciò forgiare; che attraversò la tragedia e imparò ad abitarla, convivendo obtorto collo con lo scempio, con lo scoramento.

Cosa fu il terremoto “dell’Irpinia”? Vallo a spiegare ai ragazzi di oggi. Solo il fragore, l’eco rimbombante del ruggito che sentimmo, potrebbe spiegarlo ai giovani. Del resto loro di terremoti, al telegiornale, ne hanno visti altri; dalla tv ci si può fare un’idea di cos’è un sisma, della sua allegra inconsapevole ferocia. Queste sono cose che si possono spiegare. Ma come si fa a raccontare cosa era l’Irpinia il 22 novembre, alla vigilia del solenne requiem che ritorse la sua storia? Come si fa a spiegare chi erano gli irpini – o i lucani, i pugliesi o i calabresi? I più giovani di allora sono ancora in giro, cinquanta-sessantenni. Ma non siamo più noi. Abbiamo bevuto l’acqua rancida di qualche Lete. Siamo altro. Come i nostri paesi, e i piani regolatori, e i quartieri ridisegnati – con velleità pregevoli o a cazzo di cane; nei condomini tristi o nelle masserie ristrutturate: non siamo più noi. Il terremoto non fu solo lo sfarinamento dei tufi vecchi o del cemento disarmato, sarebbe facile se fosse così – un po’ di crolli, un po’ di morti e un po’ di retorica da anniversario annuale. No. È stato peggio, indicibilmente peggio. E probabilmente quel “peggio” sarebbe precipitato ugualmente sui nostri paesini, sui capoluoghi slabbrati, sulle nostre esistenze: il peggio ansimava nell’aria, era lo spirito del tempo – il terremoto mise solo le cose in chiaro, annichilì ogni nostra eventuale resistenza. Diventammo altro, da noi stessi, in un minuto e trenta. Tutti, cittadini e paesani, diventammo altro. I beati anni del travaglio, o dell’agonia: durò tutto solo novanta secondi.

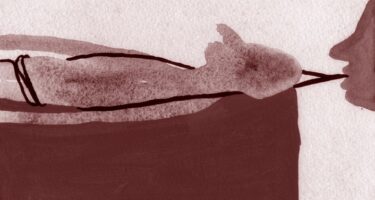

Il boato e il muggito delle viscere ritorte, proveniente dalle caverne cave che sono l’anima segreta dell’appennino, era in realtà un grido di dolore; la terra piangeva per noi, perché sapeva dove ci stava sospingendo il suo tremolio: faceva il suo triste incessante lavoro, ma già piangeva per le anime nostre. Beati i clandestini della storia, morti innocenti sotto le pietre. Non hanno visto le brutture e le elemosine con cui hanno comprato e riscritto le nostre vite. Si sono risparmiati le lacrime dei vivi, le infinite attese deluse, le malinconie degli spaesati.

Nel 1980, erano già decenni, che gli irpini (e i sanniti, i cilentani, i lucani e compagnia cantando) trascinavano valigie scassate in ogni angolo di emigrazione: ma senza lamenti, con la forza indomita della montagna, della roccia, con la freschezza delle sorgenti e un’idea di comunità che arrivava facilmente fino a Dusseldorf o Brisbane. Oggi trovi ancora i ragazzi irpini, in giro a vendersi per l’illusione di una busta paga: ma è un ripiegamento mesto, l’esito d’una sconfitta, non dovrebbero essere lì. Sono la testimonianza vivente che qualcosa è andato storto; come le piazzette belline dei loro paesi ricostruiti – vuote di vita, di umanità, dove sul basolato non pisciano più neanche i cani. Gli irpini all’estero accumulavano riserve e progettavano il ritorno, indomiti, testardi; ogni cento schiavi c’era un ribelle che si interrogava sul senso del suo migrare; ogni cento ribelli nasceva un rivoluzionario. La crosta placida dei costumi secolari, l’apparente passività delle genti, era in realtà pervasa da fremiti e onde, e fiori selvaggi di gioventù ardita. Oggi, niente di tutto questo. Si emigra per assuefazione, ci si trascina nell’inconsapevolezza, figli unici con ray-ban, diplomino e trolley.

Chi resta spera che elemosine e tolleranza fiscale di una statualità spappolata, reiterino il miracolo della sopravvivenza; l’illusione di un benessere che ha infiacchito gli spiriti senza mai diventare tradizione, radici, solida e duratura prospettiva: il benessere del consumismo momentaneo, l’esistenza a rate, la merce come surrogato di vita. Lungo il decennio Ottanta, si è passati da una sbandierata illusione iper-programmatoria a un cupo dissolvi in cui nessuno controlla più nulla, e l’inerzia sospinge un’intera regione verso il regno del Nulla, il reame magico delle finanziarie fronte strada, dei negozietti di abbigliamento senza storia e senza pretese – e delle pizzerie, rosticcerie, yogurterie, gelaterie e di ogni genere di oblio alimentare che possa provvisoriamente mettere a tacere le inquietudini di massa.

Quando eravamo giovani, e pericolosi, neanche i terremoti facevano poi tanta paura – si seppelliscano i vecchi con le loro vecchie coppole e via, c’è da ricostruire un mondo nuovo. Il 24 novembre, con le nuvole di polvere rosa che ancora non si erano posate sui montarozzi di macerie, un’altra storia era già cominciata e andava per i fatti suoi, seguendo traiettorie misteriose e linee di faglia inafferrabili. Un nuovo fosco blocco sociale avrebbe unito i moderni Miserabili – i signorotti, gli squali, i mediatori di tutto, la povera gente – tutti seduti intorno alla tavolata colossale del calcestruzzo, dell’eroina, della munnezza, del “ridisegno urbanistico” e dei “nuovi insediamenti produttivi”. Giravamo come zombie tra le macerie, i tumuli, le pire funerarie, le baracche e i barracani, immaginando la Svizzera o la California prossima ventura, la Nuova Sion che sarebbe sorta, concimata col sangue dei nostri vecchi. Illusi, pazzi. Eravamo già stati sconfitti – soprattutto noi ragazzini e i nostri poveri genitori, transumanti da ufficio a ufficio, col cappello in mano, a caccia di impossibili risarcimenti. Quello che avevamo perso era irrisarcibile. Non era colpa del terremoto: lui era innocente, noi non più. (giovanni iozzoli)

1 Comment