«Ma come, sei di Aosta e non sei mai stata a Celtica?». È da più di dieci anni che sento parlare di questo festival che si svolge dal 1997 in val Veny, nel bosco del Peuterey, sopra la ben più nota Courmayeur. Quest’anno decido di rattoppare la mia sbrindellata appartenenza regionale e di accodarmi ad alcuni amici. Biglietto in tasca e braccialetto al polso, ci avviamo verso quella che il programma promette come “festa di musica, arte e cultura celtica più alta d’Europa”, tant’è che tra i partner istituzionali, oltre a CRT e Regione, c’è anche il Ministero per i beni e le attività culturali.

All’ingresso campeggia un verso del poeta irlandese William Butler Yeats (1865-1939), personaggio controverso e interessante (promotore, tra molti, del “Celtic revival” letterario di fine Ottocento e appassionato di occultismo, fu indipendentista repubblicano in gioventù, senatore dell’Irish Free State, poi ammiratore del fascismo): “Non ci sono estranei qui, solo amici che non abbiamo ancora incontrato”. Sarà un amico a farmi notare che il direttore artistico del festival – Riccardo Taraglio, teosofo, dottore in antropologia culturale e presidente del “Clan della Grande Orsa”, associazione che si occupa di gran parte dell’organizzazione – condivide abitualmente sul suo profilo Facebook i post di Matteo Salvini e di esponenti locali della Lega.

Percorriamo un sentiero largo e sterrato, ai lati del quale bancarelle vendono gioielli, quaderni rilegati in cuoio, saponi, libri, kilt e mantelli con cappucci. Incrocio donne con abiti ampi, diademi in testa, pietre colorate al collo. Alla cintura di ragazzi e uomini canuti sta appeso un corno, usato per bere o come reggi-bicchiere. È come aggirarsi sul set de Il Signore degli anelli o di Harry Potter o, più al passo coi tempi, di Game of Thrones. Ci sono anche persone “in borghese” ma con la faccia pittata di colori e simboli misteriosi. Ragazze in pantaloncini e maglietta portano orecchie finte da elfo o coroncine di fiori sui capelli, che costano fino a quindici euro l’una. Sul significato, risponderà più tardi una di loro: «Nessuno. Una cosa così, tra l’hippie e il preraffaellita».

Dal palco centrale risuonano le note di un’arpa, il pubblico sta in piedi o, perlopiù, sdraiato nel prato. È pieno di famiglie con bambini. Su di noi incombe il massiccio del Monte Bianco. Seguendo il profilo aspro delle cime vedo una costruzione arroccata, da cui pendono fili verso il fondo valle. È Punta Helbronner, punto d’arrivo della Skyway, “la funivia per toccare il tetto d’Europa”. La teleferica di lusso, inaugurata nel 2015, sostituisce quella costruita negli anni Quaranta e traghetta ogni anno migliaia di visitatori fino a 3.462 metri. Più in basso, la stazione intermedia, “Pavillon The Mountain”, ricorda la visiera alzata e impertinente di un berretto: al suo interno ospita un bar, un ristorante, una sala cinema, una boutique, una cantina di vinificazione.

A ogni zona del festival è stato assegnato il nome di un albero: larice, ontano, betulla e così via. Superato il palco ci imbattiamo dapprima nel “fuoco sacro”: acceso venerdì notte, resterà acceso fino alla domenica. Un po’ oltre, ci sono bambini che costruiscono “ometti”, ovvero impilano pietre una sull’altra: in montagna, servono per segnare la via quando non è chiara. Un pannello traccia paralleli tra menhir, dolmen, cromlech, la pratica di impilare pietre in varie culture tradizionali e lo “stone balance” dei giorni nostri. File di sassi disegnano un labirinto, più in là nel bosco. Poco oltre le tracce del festival si esauriscono, restano solo prati e il sentiero che prosegue, parallelo al fiume.

Torniamo sui nostri passi e mangiamo. Il menù denota un’attenzione alla tradizione enogastronomica locale: seirass, tome d’alpeggio, prosciutti stagionati con erbe e battuta di carne. Accanto a Moretti e Murphy’s, ci sono le Bières des Salasses prodotte ad Aosta. Come spiegato sul sito del festival, produttori e aziende sono tutte situate sul territorio regionale o, al limite, piemontese. Vermouth, idromele, sidro reinventano il canone, senza attrito.

Nel pomeriggio esploriamo la zona dove sono stanziati alcuni “clan”, che costituiscono uno dei punti nodali di questo tipo di manifestazioni celtiche. Alcuni sono ingaggiati dalle organizzazioni stesse, tendenzialmente senza remunerazione. Fox, all’anagrafe Daniele, dice che per il suo gruppo non si tratta di semplice rievocazione: «Noi riproponiamo delle scene di vita quotidiana dei tempi, ricostruendo un villaggio, i modi di vivere, di comportarsi di una volta. Anche perché per noi è naturale, non è una recita». Un po’ dopo però aggiunge: «La cosa importante di queste feste è portare un po’ di spirito perché comunque la gente entra in un festival, paga un biglietto e quindi vuole vedere qualcosa di interessante. Quindi proviamo a coinvolgere il pubblico, a fargli scoprire cose nuove». Un amico, studente di storia, quest’anno ha fondato un suo clan; mi parla di un’approfondita ricerca sulle fonti e di archeologia sperimentale. Dice che ogni festival celtico ha due anime, una storico-ricostruttiva, l’altra esoterico-druidica, ma che al suo gruppo interessa la prima.

Raccolgo alcune voci. C’è chi viene qui da anni dalla provincia di Torino facendo i salti mortali col lavoro e, dal momento in cui arriva, ha già nostalgia. Una mamma e il suo bambino, in abito su misura macro e micro, vengono da Asti; lei è un’affezionata dal 2003: «È un ambiente che mi rilassa, mi riconnette con la natura, col mondo, è… un momento di purificazione, diciamo». Una delle parole che più sento ripetere, dai musicisti e presentatori sul palco o dalle persone che incontro tra mercatino e stand di street food, è proprio “natura”. Qualcuno è tornato altre volte in Valle, al di fuori del festival? Matteo e Marina dicono di aver fatto un sopralluogo prima che iniziasse: «Fa effetto perché lo vedi tutto vuoto. È come un supermercato vuoto, fa lo stesso effetto». Il sabato mattina, il programma prevede una gita al lago del Miage: secondo le parole della direttrice organizzativa Laura Platì, almeno quattrocento persone avrebbero partecipato all’uscita (Gazzetta Matin, 8 luglio 2019). Abbastanza per essere considerata invasione, in altre acque.

Uomini a petto nudo curvano pezzi di ferro nel fuoco, una donna illustra proprietà di pietre e piante e rispettive correlazioni con i singoli astanti. Mi imbatto nelle divise blu dei Carabinieri e in quelle arancioni della Croce Rossa: sembrano d’un tratto comparse in costume, confuse tra le altre. C’è chi intreccia fili colorati e incide piccole placche, chi tenta prove di forza o si cimenta al tiro con l’ascia. Tre ragazzi in kilt osservano i lanciatori: vengono dalla Lombardia da quattro anni «perché ci piace il genere, ci piace il tema, ci piacciono i costumi». Sento parlare in francese: abbozzo una domanda, la signora mi risponde in italiano, dicendo che nel 2018 ha fatto parte dello staff mentre quest’anno, dal sud della Francia, ha portato con sé marito e figlie perché «l’atmosfera è bellissima, i costumi, gli oggetti…quando sei dentro, sei fuori dal tempo e dal mondo».

Nel tardo pomeriggio c’è una conferenza a due voci su “Francesco. Ultimo druido, primo ecologo”, tenuta da Giuseppe Barbiero (docente di Biologia e di Ecopsicologia e direttore del Laboratorio di ecologia affettiva all’Università della Valle d’Aosta) e Federico Gasparotti (cito dal sito Macrolibrarsi: “Ha fondato celticworld.it, il portale celtico italiano; insegna simbologia arborea e ogamica presso l’Accademia Bardica e Druidica Italiana, di cui è co-fondatore”). In poco più di mezz’ora, da Pelagio e la sua eresia arriviamo a Francesco d’Assisi, passando per San Patrizio. Non riesco a connettere i brandelli del discorso, ad armonizzare druidi nordici, trovatori provenzali, papi, crociate e santi. Mi guardo attorno, in cerca di solidarietà. Stiamo seduti per terra, più e meno giovani. Una ragazza giovanissima prende freneticamente appunti su un quaderno. Tutti ascoltano in religioso silenzio.

La sera ci saranno altre code ai chioschi di birra e panini. Dopo le 20 l’ingresso è scontato, 25 anziché 35 euro, e il pubblico aumenta notevolmente. Le griglie degli hamburger e la friggitrice delle patatine sfrigolano senza sosta. Chiedo a un ragazzo se siano pagati per stare lì a correre e sudare. «No, siamo tutti volontari». Compaiono una serie di personaggi con caschi e corna, tipo Asterix e Obelix; penso siano un clan anche loro, ma è solo un addio al celibato. Qua e là, qualche bandiera dei coscritti. Sui volti di sempre più persone, di tutte le età, segni di pittura blu.

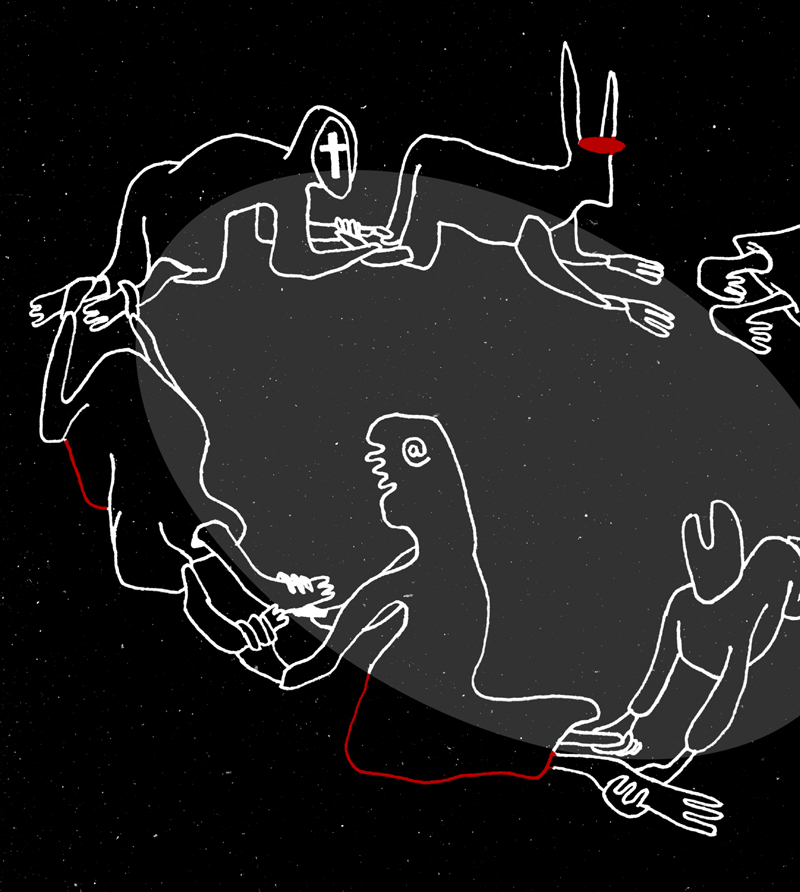

Il tempo scorre tra sorsi di idromele, fuochi accesi nei prati e concerti. Perlopiù ritmi bretoni, irlandesi e scozzesi; a metà scaletta c’è una lunga esibizione di un gruppo colombiano, poi tornano cornamuse e violini. Scivolo tra persone in pantaloni corti e k-way e altre che indossano lunghi mantelli e cappucci. Saltano, ballano, urlano e applaudono: l’abbigliamento è un velo, sotto cui una massa di corpi si agitano allo stesso modo, replicano gli stessi gesti. Forse, se qualcosa distingue questa “festa” da qualunque altro festival o concerto, bisogna cercare lontano dai riflettori. Mi inoltro nel bosco. Vento tra rami e aghi, guardo il cielo e penso a come sarebbe stare lì nel vuoto nero, nella solitudine assoluta. Il labirinto che avevo intravisto nel pomeriggio è ora cosparso di candele colorate. Diverse figure lo percorrono, silenziose, evanescenti. Le osservo da fuori, intercetto un ragazzo all’uscita e gli chiedo, sottovoce, quale sia il significato. «Non lo so esattamente. Da quel che ho letto questo pomeriggio dovrebbe svelarti il mistero dell’esistenza. Fai tutto il percorso e in centro, nella scatola, c’è la risposta». C’è arrivato, lui? «No. Però è un’esperienza piacevole, male non fa». Torno all’area concerti, poi esploro ancora il prato dove, attorno ad alcuni falò, si radunano le persone a chiacchierare. La musica è meno forte, attorno è un po’ più buio, anche se un’onda di chiarore si riversa dal festival fino alle pendici dei monti, enormi e pazienti, sopra di noi. La stazione illuminata della Skyway occhieggia gelida in cresta.

È mezzanotte passata, siamo stanchi e vogliamo andar via. Un’amica cerca di trattenerci in ogni modo. «Se non sentite l’inno delle nazioni, non è Celtica», ci dice. All’una di notte, tutti i gruppi ospiti intoneranno a turno, accompagnandolo con gli strumenti, un lungo “oooooh” dal palco, poi riverberato dal pubblico: è Greenlands, “l’inno delle nazioni celtiche”. È troppo tardi per chiedermi quali siano le nazioni celtiche, cosa c’entri il concetto ottocentesco di nazione con i Celti preromani. Il fiume scorre frastornante accanto a noi, mentre torniamo verso la navetta che ci porterà all’auto. Nella testa vorticano brandelli di pensieri, la sensazione di una tendenza contrastante all’evasione e al radicamento. Il parcheggio è sufficientemente lontano per essere immerso in un buio freddo e silente. Tra i rami di pino, la luna ci guarda a metà. Chissà quali riti si officeranno presto alle pendici delle montagne, libere dalle nostre sovrastrutture. (miriam begliuomini)

Leave a Reply