Il 17 aprile scorso la presidente di Columbia University, Minouche Shafik, si presentava alla Camera del Congresso per rendere conto di come l’amministrazione universitaria stava gestendo le proteste in solidarietà con la Palestina all’interno del campus, così com’era avvenuto a dicembre con le rettrici di MIT, Harvard e Pennsylvania University (due di loro si erano poi dimesse).

Shafik aveva già avuto modo di provare il suo posizionamento, fondando, alcuni giorni dopo l’attacco del 7 ottobre, una task-force sull’antisemitismo all’interno dell’università, che tuttavia non dava una chiara definizione del concetto e lo faceva di fatto corrispondere a qualsiasi tipo di critica verso il sionismo e lo stato di Israele. Inoltre, venivano cambiate le regole dell’università sulla gestione delle proteste, scavalcando il senato accademico, e concentrando sull’amministrazione il potere di intervenire a propria discrezione.

Poco dopo, Shafik ha fatto chiudere Students for Justice in Palestine e Jewish voices for peace, le due associazioni che più si stavano impegnando nel campus in supporto della causa palestinese; tre studenti venivano intanto sospesi per aver deciso di non collaborare con le indagini dell’università. Lo stesso giorno in cui Shafik veniva interrogata alla Camera, veniva occupato il Prato est di fronte alla biblioteca centrale del campus. Per dar prova del pugno di ferro promesso e ribadito, Shafik decide dopo nemmeno ventiquattr’ore di far intervenire la polizia di New York per sgomberare l’accampamento; fa arrestare e sospendere più di cento studenti, ottenendo tuttavia il risultato opposto. Mentre il primo accampamento era ancora sotto sgombero, infatti, studenti e studentesse occupavano un altro prato, dando vita al secondo accampamento, ben più grande e organizzato del primo.

Buona parte del corpo docente si è espressa in quelle ore contro l’accaduto. Il giorno successivo i professori hanno manifestato sulle gradinate sotto la statua della Minerva, mostrando cartelli con la scritta “Hands off our students” (giù le mani dai nostri studenti). Nel frattempo, le occupazioni si diffondevano in tutti gli Stati Uniti, da una costa all’altra, spesso repressi con la stessa logica violenta dalle amministrazioni.

Ho fatto l’intervista che state per leggere venerdì 27 aprile. A parlare è Aidan, attivista queer che frequenta il primo anno di master in Lavoro sociale a Columbia University. È una delle voci della protesta e una delle persone sospese il 3 aprile. Due giorni dopo l’intervista il tavolo di trattative tra dimostranti e amministrazione è stato interrotto ufficialmente ed è stato annunciato lo sgombero dell’accampamento, nel caso in cui gli occupanti si fossero rifiutati di lasciarlo di loro spontanea volontà, autodenunciandosi alle autorità universitarie. Questo non è accaduto, e alle dieci di sera l’amministrazione ha annunciato i procedimenti di sospensione degli studenti e delle studentesse.

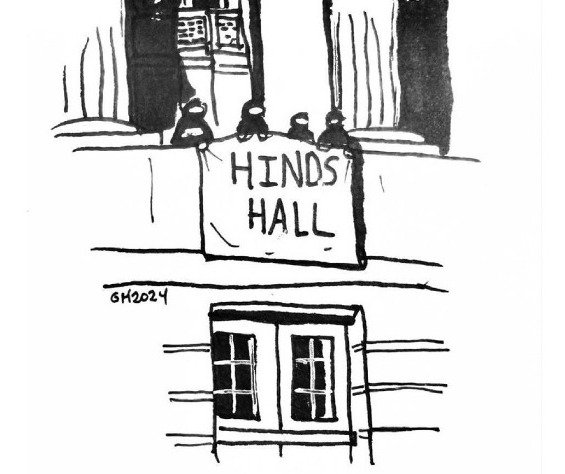

A mezzanotte e mezza circa, studenti, studentesse e solidali hanno occupato uno degli edifici della Columbia, Hamilton Hall, rinominato “Hind’s Hall”, in onore a Hind Rajab, bambina di cinque anni uccisa dall’esercito israeliano. Il giorno dopo l’accesso al campus è stato interdetto a tutti, tranne che agli studenti laureandi residenti nei dormitori all’interno. Al pomeriggio, un gran folla si è radunata fuori dai cancelli del campus per sostenere l’occupazione mentre, nel frattempo, venivano chiuse tutte le strade dell’area circostante, militarizzando e bloccando di fatto tutto l’Upper West Side.

Almeno un migliaio di poliziotti ha preso parte allo sgombero dell’edificio, con tanto di mezzi blindati e bulldozer. Ai giornalisti è stato negato l’accesso e le immagini di studenti picchiati, svenuti e buttati giù per le scale sono circolate solo grazie ai social network. La polizia ha fatto piazza pulita anche dell’accampamento e arrestato più di centosettanta persone tra occupanti e solidali che si erano riuniti al di fuori della zona rossa. Contemporaneamente, veniva sgomberato anche l’accampamento di CCUNY – City College of New York che fa parte di CUNI – City University of New York.

Il giorno seguente, Primo maggio, festa dei lavoratori, circa duecento tra studenti e professori hanno protestato fuori dal campus e successivamente un’imponente manifestazione si è svolta per le vie della città. Minouche Shafik ha inviato quella stessa mattina una mail dicendo che “ci vorrà tempo per guarire dalle ferite ma ho fiducia che riusciremo a farlo insieme”. Nel frattempo, chiedeva la presenza della polizia nel campus fino almeno al 17 maggio e spostava online tutti i prossimi eventi e tutte le lezioni fino alla conclusione del semestre.

La spettacolarizzazione dello sgombero e l’impiego massiccio di polizia sono state il chiaro tentativo delle autorità, universitarie, cittadine e nazionali, di mostrare la loro fermezza e di dar vita a una prova di forza di fronte a un movimento che stava, e sta ancora, diventando sempre più grande e incontrollabile. Se è vero che il 30 aprile è stato un giorno triste, sarà impossibile cancellare la memoria di queste ultime due settimane.

Quest’intervista restituisce, grazie alle parole di Aidan, la bellezza, la complessità, il desiderio e la complicità che ho avuto la fortuna di respirare in questi giorni. (gioacchino orsenigo)

* * *

Puoi farci una breve cronologia della nascita e della crescita del movimento?

Il movimento esiste nel campus da molto tempo, con Students for justice in Palestine e Jewish voices for peace. Dopo il 7 ottobre, con le tensioni ed emozioni che ne sono scaturite, è cresciuto coinvolgendo nuove persone, e in questi sette mesi non ha fatto che crescere ancora. Attivisti e attiviste di SJP e JVP sono stati sospesi, così come appartenenti ad altre organizzazioni. A quel punto è nato il Columbia University Apartheid Divest, che già era esistito ai tempi dell’apartheid in Sudafrica, ed era poi rinato nei primi Duemila. Quella è diventata la struttura organizzativa del campus e attraverso questo strumento abbiamo pianificato l’accampamento. Mercoledì scorso è iniziato l’accampamento sul Prato est. È durato un giorno solo, poi è stato sgomberato dalla polizia di New York su richiesta dell’università. Sono stati arrestati centoundici tra studenti e studentesse, tra cui due osservatori legali. Subito dopo alcuni studenti e studentesse che non erano neanche attivisti e attiviste, ma semplicemente erano arrabbiati, nervosi e delusi per il modo in cui Columbia aveva militarizzato la nostra formazione, sono saltati nel Prato ovest e l’hanno occupato. In una settimana è diventato quello che vedi ora: una comunità, che funziona e lavora insieme.

Cosa chiedete?

Abbiamo tre richieste principali. La prima è cessare gli investimenti su ogni finanziamento a Israele. La seconda è assoluta trasparenza sugli investimenti dell’università. La terza è l’amnistia per tutte le studentesse e gli studenti che sono alle prese con provvedimenti disciplinari a causa delle proteste degli ultimi sei o sette mesi.

Una delle battaglie riguarda il processo di gentrificazione-colonizzazione di cui è oggetto Harlem. Puoi spiegarci cos’è successo nel quartiere, come le università sono diventate degli imperi immobiliari, come questo influisce sul territorio, e come tutto ciò è collegato con le richieste di disinvestimento?

La questione è che questo era Harlem. Poi è arrivata Columbia e se l’è preso. Era un quartiere nero, e Columbia sta comprando case e proprietà nella zona, facendo salire i prezzi e cacciando gli abitanti e le abitanti storiche, gente che sta qui da generazioni, senza nessun tipo di interesse per dove andranno a finire. È un processo che non riguarda solo New York, o Columbia, o Manhattan. Nella città dove sono nato e cresciuto, Washington D.C., per esempio, è molto forte. Ho vissuto a Oakland (California) per un lungo periodo, e anche lì è una questione importante. Lo sradicamento forzato delle persone con basso reddito, non-bianche, è una questione sistemica negli Stati Uniti, ma Columbia ha un ruolo importante in tutto questo, a New York. È uno dei proprietari immobiliari principali in città, e sta costruendo centri che provocano lo sradicamento delle persone. Questo c’entra con la nostra battaglia, perché noi non dobbiamo difendere solo le persone della nostra terra, dobbiamo anche difendere i membri della nostra comunità che vengono cacciati via dall’università. In questo senso possiamo vedere dei paralleli con lo sradicamento dei e delle palestinesi nella Palestina occupata. Ovviamente le minacce sono molto diverse, ma lo sradicamento attraverso la colonizzazione, l’imperialismo, il capitalismo, è un fenomeno che vediamo a livello globale.

Quali sono le conseguenze per gli studenti e le studentesse che protestano? Cosa vuol dire essere sospesi, da un punto di vista pratico? So, per esempio, che siete stati cacciati e cacciate dalle case, non avete avuto accesso alle cure mediche…

Tutti gli studenti e le studentesse di questo accampamento dovranno affrontare provvedimenti disciplinari, anche se credo che non ci sospenderanno tutti e tutte. Nella chat ci sono quasi mille persone, e la maggior parte sono studenti e studentesse; rischiamo azioni disciplinari solo per il fatto di esserci accampati, ma non è possibile che lo facciano con tutti, quindi attaccheranno gli organizzatori e le organizzatrici, che sono più visibili. Tre settimane fa Columbia mi ha dato ventiquattr’ore per lasciare casa, sospendendomi. Essendo già laureato devo stipulare un accordo per l’alloggio, ma non è così semplice, non mi alzo e me ne vado solo perché me lo dicono loro: dovranno seguire una procedura formale, che in effetti hanno iniziato, mi hanno mandato una notifica di sfratto con trenta giorni di anticipo (ma in realtà non è nemmeno quello il percorso corretto formalmente).

Per i laureandi e le laureande che vivono nei dormitori non è la stessa cosa: hanno meno diritti e potrebbero essere cacciati anche subito, o con ventiquattr’ore di preavviso. Il dormitorio di Barnard, per esempio, manda provvedimenti di sfratto immediato. Tra giovedì e venerdì più di cinquanta tra studenti e studentesse sono stati sospesi e cacciati di casa senza alternative. Hanno ricevuto una e-mail dicendo che avrebbero potuto chiedere sostegno finanziario per prendere un aereo e tornare a casa. In realtà non potremmo neanche stare nel campus, il che vuol dire per esempio limiti nell’accesso al centro sanitario John Jay, che invece fa parte dei nostri diritti. In teoria potremmo accedere al pronto soccorso, ma di fatto credo che se non possiamo entrare nel campus non possiamo entrare neppure lì, e quello è il servizio che usiamo di più. Molti studenti e studentesse hanno inoltre convenzioni per la mensa. Il diritto alla mensa gli è stato tolto, come la casa e l’accesso alle cure mediche nel campus. Columbia usa queste pratiche come strumento di intimidazione. Soprattutto per i e le laureande, è molto pesante.

Avete avuto sostegno dal corpo docente? Una settimana fa, più o meno, alcuni professori hanno fatto una manifestazione in solidarietà con le proteste. È cambiato qualcosa dal loro punto di vista, dopo tutto questo tempo?

Quando vedi gente con i giubbotti arancioni, sono lavoratori e lavoratrici dell’università, che sono qui in solidarietà con noi. I e le docenti che sono venuti sono persone speciali, si stanno prendendo dei rischi per noi. Quando alla New York University hanno iniziato l’accampamento, c’erano docenti che hanno fatto un picchetto intorno, incordonati, e sono stati tutti e tutte arrestate. Sarebbe importante vedere più azioni di questo tipo. Dalla mia facoltà, Lavoro sociale, ci sono stati molti professori e professoresse solidali, ma in generale sono spaventati anche loro. L’università li tiene in silenzio con il ricatto del lavoro, e per loro è più difficile rischiare, avendo famiglie e carriere aperte: Columbia ha fin da subito dimostrato che sono disposti a fare liste di proscrizione. Allo stesso tempo, vorrei che anche altri capissero che noi pure stiamo rischiando molto, che siamo spaventati, che rischiamo di essere messi a tacere, e che possono fare qualche passo avanti. In termini almeno di solidarietà, se non di azioni concrete.

Che rapporti ha il movimento con i media, sia quelli tradizionali che con i nuovi media?

Sono arrivati in molti, ed è un po’ difficile gestire questo rapporto. Molti vogliono raccontare la nostra storia, altri vogliono fare una cosa rapida, un audio di dieci-quindici secondi e poi andare. C’è una sfiducia generalizzata verso i media, vedendo come si sono comportati negli ultimi mesi: hanno contribuito a diffondere tutta la retorica negativa sui palestinesi che ha portato alle morti e al fatto che alcuni cittadini e cittadine americane sono stati aggrediti perché portavano la kefiah, così come alla repressione nei campus. C’è quel detto famoso che dice che “The revolution will not be televised”, ma tutto fa pensare che invece oggi è indispensabile un livello di interscambio tra lotta e media. Bisogna trovare il modo, in qualche modo bisogna fare.

Qual era lo stato del movimento prima di tutto questo, nelle università e a Columbia in particolare? Parliamo anche del ruolo dei finanziatori, della differenza tra università pubbliche e private, la deriva neo-liberale delle università eccetera.

Direi che a volte la deriva non è neppure neo-liberale, ma direttamente conservatrice. In passato abbiamo visto molti attivisti e attiviste bruciarsi: poche persone dovevano assumere ruoli di grande responsabilità, anche perché sul piano generale c’era demoralizzazione, sentivamo che per quanto protestavamo, non ce la potevamo fare. Non si può chiedere il disinvestimento solo attraverso le petizioni e i referendum. Le organizzazioni studentesche di Columbia avevano indetto un referendum nel 2020, che è stato ignorato. Quello che accade oggi sta invece risvegliando molte persone che hanno ricominciato a lottare. Inoltre sono arrivati molti nuovi attivisti e attiviste che prima non c’erano.

Puoi descrivere le componenti sociali della protesta? Sembra che sia soprattutto gestita da minoranze: persone non-bianche, queer, arabe, musulmane, e ovviamente anche ebree, come Jewish Voices for Peace che è in prima linea. Perché per le minoranze questa protesta è così importante? Come si collega ad altre proteste come quelle del movimento queer o di Black Lives Matter?

Se guardi al nostro movimento, vedi un sacco di diversità, mentre se vedi le proteste pro-Israele, sono tutti bianchi. C’è consenso sul fatto che la Palestina è la nostra bussola. È la colonizzazione allo stato puro, il genocidio allo stato puro. Ci sono molte poche sfumature in questa oppressione dei palestinesi. Io penso che se affrontiamo questo, se smantelliamo la colonizzazione, l’apartheid nella sua forma moderna, possiamo affrontare tutte le altre forme di oppressione. Questa comprensione crea una solidarietà tra tutti i gruppi marginalizzati del mondo.

Qual è il ruolo degli studenti e delle studentesse ebree in questo processo?

C’è una grande presenza ebraica nelle nostre proteste. Jewish Voices for Peace è stata fantastica, e c’è anche Columbia University Jews for Ceasefire. Ci sono anche molte persone ebree che non sono legate a queste due organizzazioni, e sono tra le più determinate. Hanno fatto cose importanti, tra cui spiegare come possiamo dare centralità alle voci ebraiche e affrontare l’antisemitismo.

Come rispondete alle accuse di antisemitismo che sono usate per attaccare la protesta? Come gestite le provocazioni interne ed esterne?

Chi sostiene che la protesta è antisemita lo fa perché si rifiuta di parlare con, o di ascoltare gli ebrei e le ebree dell’accampamento. Qualcuno una volta mi ha gridato che ero antisemita perché ascoltavo degli ebrei che non erano d’accordo con lui. Alcuni membri della mia famiglia sono ebrei, e sono venuti all’accampamento. Non è che l’antisemitismo non esista: l’antisemitismo è sicuramente una grossa minaccia alla giustizia sociale e all’esistenza delle comunità ebraiche. Ma questo non è il punto: anzi, moltissime persone ebree hanno ripetuto in tutti i modi che è un problema per loro che gli accampamenti siano associati all’antisemitismo. Quando lo dicono, molto spesso sono chiamate self-hating Jews (ebrei che odiano se stessi), che mi pare una definizione davvero antisemita: ebrei ed ebree che vedono le loro identità violate solo perché sono al fianco della Palestina, perché sono parte di questo movimento.

L’accampamento si ispira alle proteste di Columbia del 1968 contro la guerra del Vietnam e contro il razzismo. Ti senti parte di quella storia, ti senti erede di quella lotta? Cosa c’è di diverso ora?

Ci ho pensato molto, perché parlavo con uno studente di un master in giornalismo, e mi ha detto che dovremmo prendere delle macchine fotografiche usa e getta e fare foto da stampare, perché tra quarant’anni qualcuno scriverà di tutto questo. In effetti mi sembra che quello che sta succedendo verrà ricordato come qualcosa di grande, come il Sessantotto. Abbiamo visto tanti documentari, abbiamo visto gli archivi, abbiamo visto quello che hanno fatto, le loro procedure di sicurezza. E prendiamo molto da quello, ma siamo anche in un momento diverso. Ora dobbiamo considerare molte altre cose, come le tecnologie di intelligenza artificiale che identificano le persone. Allora non dovevano portare maschere, perché non si poteva risalire alle loro identità solo facendo una foto con il cellulare e mettendola online, trasformandoti in un antisemita. Non c’erano le tecnologie AI nelle telecamere di sicurezza, che facevano foto alle facce degli studenti per poi identificarli e mandargli automaticamente le notifiche di sospensione via e-mail. Teniamo in considerazione quella storia, le loro esperienze sono la base per capire come possiamo costruire, partendo da quello e modernizzarlo, nei nostri movimenti.

Dalla nostra prospettiva, in Italia e in Europa, sembra che gli Usa siano molto divisi. Da una parte c’è il suprematismo bianco, incarnato da Trump, e dall’altra c’è una sinistra istituzionale debole, pur se al governo, che è completamente sconnessa dai movimenti di base come Black Lives Matters, o il vostro.

Non credo che sia molto diverso da quello che sta succedendo a livello internazionale. Quello che è diverso è che abbiamo modi diversi di protestare e muoverci. Ho parlato con un italiano che diceva che per voi occupare una residenza studentesca è piuttosto comune, che anche gli studenti delle superiori occupano, e questo per esempio noi non lo facciamo. La gente ci manda la propria solidarietà e noi la mandiamo a loro, ci sono persone in Palestina che ci hanno contattato e mostrato il loro supporto. Anche il suprematismo bianco non si trova solo negli Usa, è un fenomeno globale che coesiste con l’imperialismo e con il capitalismo, solo che si manifesta in modi diversi in altre culture e società.

Come pensi andrà a finire questa protesta a Columbia, e in generale nei campus degli Stati Uniti? Come vedi il prossimo futuro in Columbia e nel paese?

Otterremo il disinvestimento, la trasparenza e l’amnistia. Credo che possiamo riuscirci. Non stiamo lottando solo per le nostre richieste, ma contro il rigido individualismo degli Stati Uniti e del nostro campus. Stiamo tentando di cambiare la cultura del “prima io” che è dominante qui a Columbia, sia dal punto di vista individuale che istituzionale. Speriamo di scuotere il “nucleo” più duro di Columbia, come dell’istruzione superiore, e più in generale della società americana. Abbiamo vissuto per troppo tempo questo individualismo, e proponiamo un movimento collettivo, una comunità. Spero che questo incoraggi altri processi di solidarietà comunitaria. Allo stesso tempo dobbiamo sempre tenere presente che la ragione per cui siamo qui è la Palestina. Come prima cosa dovremmo ottenere il disinvestimento: solo in questo modo contribuiremo a un movimento più ampio che sta crescendo, e che raggiungerà la liberazione. (traduzione di stefano portelli)

Leave a Reply