San Salvador non è proprio una bellezza. Si presenta come un moltiplicarsi di boulevard chilometrici agghindati con prefabbricati di plastilina. Burger King, China Wok, Wendy’s, Mc Donald’s, Pizza Hut e i loro cloni si alternano a succursali di banche e distributori di benzina. Oltre a contendersi i vialoni densi di smog, le catene si congregano nei tanti centri commerciali sparsi per la città. Luoghi pieni di negozi, luci e musiche tutte uguali, impregnati di odori che annichiliscono l’olfatto. Labirinti che inghiottiscono e risputano migliaia di persone ogni giorno. Uno di questi è Metro Centro: duecentomila metri quadrati, il più grande di tutto il Centro America, il punto nevralgico di San Salvador. Da Metro Centro passano moltissime linee di bus, all’interno ci sono un cinema e un teatro, ci si possono fare acquisti d’ogni tipo ma anche, e forse soprattutto, ci si va per passeggiare. Passeggiare sicuri.

Nel 2015 El Salvador si è conquistato il titolo di paese più violento del mondo con centotre morti ammazzati ogni centomila abitanti. A dicembre, nel videomessaggio di fine anno, il presidente Salvador Sánchez Cerén presentava orgogliosamente gli ultimi acquisti di materiali bellici augurando a tutti buone feste. Io l’ho visto in uno dei tanti cinema di uno dei tanti centri commerciali, proiettato tra un trailer e l’altro dei nuovi film d’animazione. Nonostante gli sguardi allibiti degli amici salvadoregni non ho potuto contenere una risata di fronte a quella mistura di cartoni animati e calibro 9 con nastrino natalizio. In Salvador la dispersione scolastica è alle stelle. Stesso discorso vale per la migrazione – o per meglio dire, la fuga – di migliaia di minori verso gli Stati Uniti. Intanto anni di politiche di mano dura hanno narcotizzato il paese, diffuso un sentimento generale di criminalizzazione dei giovani e legittimato le forze di polizia a denigrare, sevizare, ammazzare.

«A San Salvador non si passeggia», mi diceva mesi fa, con un pizzico d’invidia, un amico salvadoregno di passaggio a Città del Messico. Camminavamo nel zocalo – che in Messico significa la piazza più grande di una città o di un paese – tra gli stand della fiera del libro, a passi lentissimi. A San Salvador si va a passeggiare nei centri commerciali, oasi di sicurezza e sollievo, al massimo in qualche parco. In buona parte del restante spazio – ovvero nella quasi totalità dello spazio pubblico – non si passeggia, si passa.

Il centro storico è un grumo di genti e commercio informale tenuto in scacco da decenni di cattiva amministrazione e da un alone di cattiva fama consolidatosi nel tempo. Un luogo intrappolato, da una decina d’anni, nella rete di estorsioni imposte dalle pandillas – così vengono chiamate le gang criminali come la MS13 e la Barrio 18 – che si disputano la zona tracciando frontiere invisibili ai più ma ben delineate per chi ci esercita un commercio di qualsiasi tipo, ambulanti compresi. È un enorme bazar a cielo aperto, dove ogni giorno quarantamila venditori si arrangiano come possono per piazzare le proprie merci, manufatti di poco valore e basso prezzo, ma anche molto contrabbando. L’economia spartana che intasa l’intrico delle strade del centro è una costante fonte di profitti sigillata dal mantra “ver, oir y callar” (la versione locale della nostrana omertà), interiorizzato da tutti: commercianti, poliziotti, politici, resto della popolazione. Paura, indifferenza, complicità, abitudine: molti abitanti di San Salvador hanno cancellato il centro storico – e l’umanità che lo popola – dalla loro personale mappa della città.

Eppure il centro vive. Sotto le coltri dell’incuria i cardi e i decumani si susseguono creando angoli sempre diversi, e i cinema rimasti – pochi e quasi tutti porno – portano con orgoglio un nome proprio e non quello di qualche centro commerciale. Alle piazze si possono contare le rughe, quelle che custodiscono il passato e quelle che raccontano un presente di fragilità. L’abbandono si affaccia dai finestroni fuligginosi delle decine di edifici dismessi, si appende all’intonaco scorticato dell’antico ospedale Rosales, plana con la polvere nera eruttata dalla 9, la 3, la 101B o da una delle tante linee d’autobus che calcano le strette arterie principali. Il centro storico mostra questo paese, con tutte le sue costole a fior di pelle.

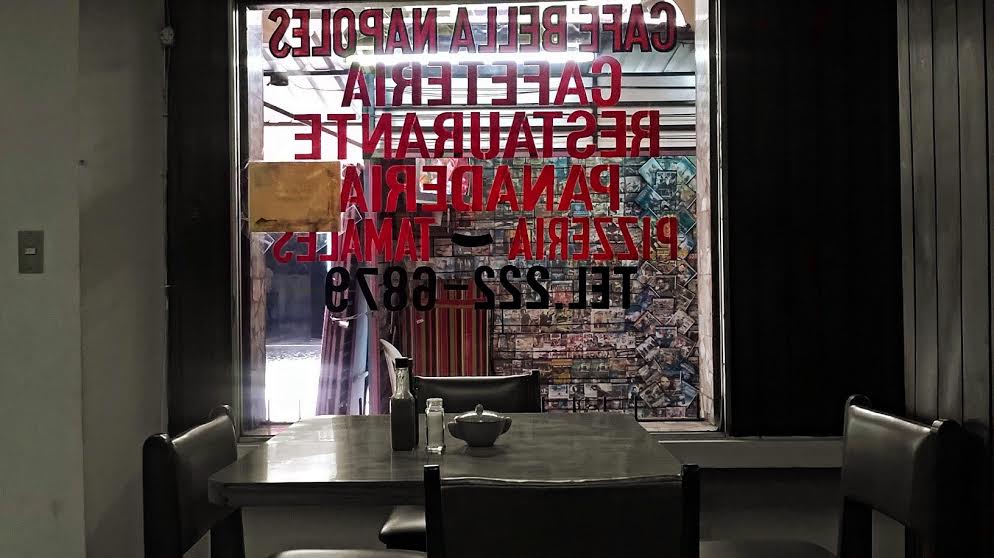

«I centri commerciali offrono più sicurezza e hanno tutti il parcheggio custodito. La gente spesso non ci va per comprare, ma per passeggiare, e poi è più economico. Prima le cose più importanti stavano qui: a due isolati c’era il ministero dell’educazione, adesso che hanno raggruppato tutto nel centro di governo – un’estesa area dove sono concentrati svariati apparati amministrativi, tra cui il parlamento – la gente non cammina fino a qua». Doña Concepción è la proprietaria del Café Bella Napoles, uno dei pochissimi locali storici che sopravvivono nel vecchio cuore di San Salvador, ritrovo di poeti, scrittori e musicisti tra gli anni Sessanta e Settanta, quando era tutto un vociare di confabulazioni guerrigliere e sermoni poetici. Ora resta incagliato nel marasma del commercio informale, tra i casotti di lamina e legno che occupano tre quarti di marciapiede vendendo rasoi, pettini e prolunghe difettose, appendiabiti di plastica mal tagliata, calzini multicolori, monticoli di mandarini e arance e rondelle d’ananas in bustine di plastica, film pirata e tubi di dentifricio a prezzo di fabbrica. C’è un’insegna di lettere gialle su rettangoli bianchi che segnala il caffè e si affaccia sulla via, ma forse è troppo alta e capita di non vederla e passare oltre.

La mattina presto il caffè è quasi vuoto. Un paio di cameriere in grembiule e cuffia si muovono lente tra il piano superiore, riservato al personale, e la bassa vetrina dei dolci, i panes, posizionata all’entrata del locale; la guarniscono con vassoi di paste nuove e con lo sguardo perso verso la strada assolata piegano qualche scatola rettangolare per le eventuali comande d’asporto. Doña Concepción, quasi un tutt’uno con la grossa cassa, è al posto di comando: un sedile alto montato su un palchetto. Da lassù una torsione le permette di dominare lo spazio, dalle cucine ai bagni, passando per la sala, con la sua dozzina di tavoli di legno, fino alla porta a vetri dell’entrata.

Doña Concepción non sembra contenta di rivedermi. Sono tornata per chiederle di raccontarmi la storia del locale. Dall’alto del suo scranno taglia corto, mi invita a leggere i tanti articoli che sono stati scritti nel corso degli anni, stufa di ripetersi e forse di essere considerata, con il suo locale, come un naufrago o un cimelio.

Eppure, alla fine, mi racconta di sua nonna, napoletana classe 1891, emigrata in Guatemala insieme ai genitori e a sette tra fratelli e sorelle. E di sua madre, che decise di trasferirsi a San Salvador, raggiungendo uno zio che con la sua “Marmi Esposito” importava da Carrara il materiale pregiato, tanto richiesto per adornare i mausolei del centralissimo cimitero de Los Ilustres, quello con le ossa dei ricchi. «Con le pizze siamo stati i primi, era la grande novità! Adesso ce n’è dappertutto, ma quando mia madre iniziò i ristoranti erano pochi, non c’erano tutte queste imprese gringas di adesso. La nostra pizza era molto famosa». Negli anni il Bella Napoles è rinato dalle ceneri di tre incendi. Del primo locale si conserva una foto un po’ sbilenca che ritrae il murales che ravvivava la parete: veduta del golfo e fumata vulcanica.

Degli anni del fermento intellettuale e politico, Concepción racconta poco o nulla. Lavorava in banca, stava dietro ai figli e nel caffé quasi non ci metteva piede; dopo la nascita della quarta figlia ha cominciato ad aiutare la madre durante la mattina. Ora è rimasta sola a gestire il locale e un poco le costa. Ma poi i clienti più costanti, pochi e abbastanza anziani, le ricordano che quella è una specie di oasi e che se chiudesse…

Le vendite si mantengono buone, soprattutto grazie ai salvadoregni espatriati e nostalgici, gli stranieri come li chiama Concepción. Si fanno arrivare guantiere di paste fino in Australia, negli Stati Uniti e anche in Italia, specie nell’hinterland milanese dove risiede la più grande comunità d’Europa. Le semitas – quadratoni bassi e compatti ripieni di sciroppo di canna di zucchero o di gelatina d’ananas – sono le più richieste.

Un messaggio del governo ha riempito le strade negli ultimi mesi. Una campagna che recita: “La seguridad es tarea de todos”. La sicurezza è compito di tutti. Visi soddisfatti, posture erette e petto in fuori. Sorrisi aperti. Quando accenniamo a come stanno le cose nel vicinato, Concepción abbassa la voce. Anche se non c’è nessuno abbastanza vicino per sentire e un pezzo strumentale – la sorniona e interminabile Brazil di Ary Barroso – suona a un volume sufficientemente alto, lei riduce la conversazione a un bisbiglio. «Dovrebbe esserci più vigilanza. La polizia c’è ma… ti faccio un esempio: c’era un negozio che metteva la musica a tutto volume, il frastuono era tremendo, non si può tenere così la musica. Ma se dici qualcosa, vai a cercarti i problemi, magari succede pure che non rivedi la luce!». Concepción ridacchia e mi spiega che bisogna essere tolleranti; mi vengono in mente i discorsi sul perdono e la riconciliazione che tanto si sentono da queste parti quando si parla degli sfregi lasciati dal conflitto armato. Prima di andarmene parliamo di una mostra di repliche del Prado che hanno montato nella piazza della cattedrale. Concordiamo che è una buona iniziativa, magari viene più gente al centro. Ma i suoi nipoti non ce li manda a vedere i dipinti, mi spiega. Che la paura è troppa e meglio se vanno al centro commerciale. Lì almeno stanno al sicuro. (caterina morbiato)

Leave a Reply