Ma l’avete vista la commissione allestita dal ministero per “risolvere” il problema della riapertura delle scuole? No, dico, avete provato a scorrere i nomi? Sulla proliferazione delle commissioni e sulla reale capacità che hanno di risolvere i problemi per i quali sono state messe in piedi, è inutile stare qui a speculare. Concentriamoci su quella organizzata dalla ministra Azzolina. Il problema è reale. Urgente. Quando facciamo ripartire la scuola? Dopo aver perso giorni a discutere se fosse possibile far svolgere gli esami di maturità o ripristinare il valore aritmetico di un voto, come se fossero questi i veri problemi della scuola, ci ritroviamo alla fine di aprile con le idee più confuse di prima.

Una vaga idea per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado ci sarebbe pure. Ma per il resto? I nidi? La scuola dell’infanzia? La primaria? La secondaria di primo grado? Buio pesto. Anche trasmissioni che molto tempo spendono a ragionare su questi temi manifestano una fiducia nei confronti delle istituzioni che ci pare smentita dai fatti, quindi incomprensibile. Siccome si scherza con il fuoco, bisogna stare attenti a non bruciarsi. Non solo perché parliamo di cinque milioni di studenti (il doppio di quelli delle secondarie superiori), di quasi mezzo milione di insegnanti, ma perché bambini e giovani ragazzi sono i soggetti che hanno bisogno delle maggiori attenzioni, le soluzioni per farli tornare a scuola vanno considerate attentamente perché avranno un impatto determinante sulle nostre vite come lo ha avuto la chiusura; e se non ci ragioniamo bene, rischiamo di vedere peggiorare le ingiustizie, le disuguaglianze e di fare ulteriormente ricadere sulle famiglie più deboli le conseguenze di questo virus.

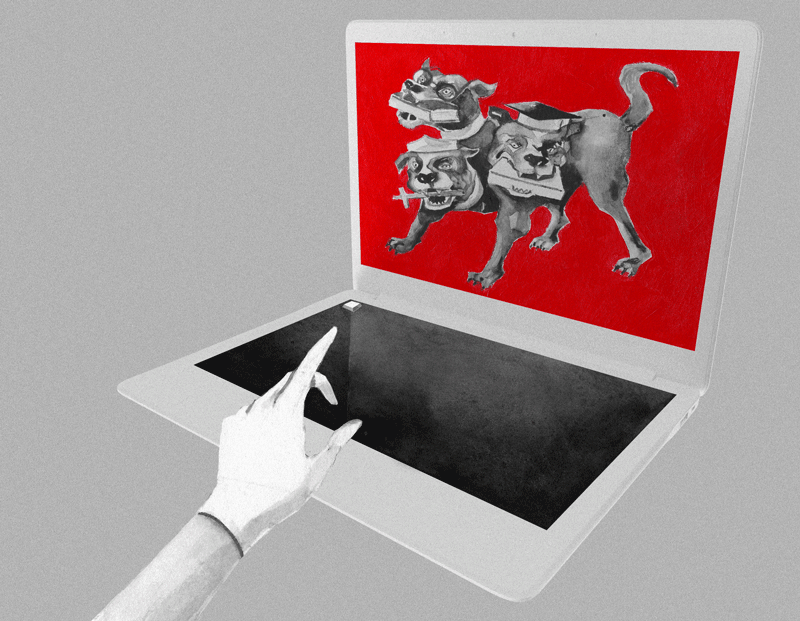

Siccome i fatti hanno la testa dura diceva qualcuno, atteniamoci a quelli. La task force del ministero è composta sostanzialmente da professori universitari: un docente di diritto amministrativo, uno di diritto del lavoro, un altro di storia del cristianesimo, il presidente dell’istituto salesiano di ricerca educativa, la responsabile di una società che si occupa di futurologia (sic!), un paio di direttori di uffici scolastici regionali; ma pedagogisti, insegnanti, che a scuola ci lavorano, che sulla scuola hanno contribuito ad alimentare riflessioni, pochi. E le associazioni? I sindacati? La società civile?

Così non può andare. Date queste premesse, l’intento della ministra non può essere quello di ripensare da cima a fondo la nostra scuola, di riconoscere i suoi limiti, il fatto che brutali tagli in questi ultimi venti anni l’hanno ridotta al collasso, da tutti i punti di vista, da quello pedagogico a quello strutturale, ma invece di elaborare nuove norme di comportamento, accurati e precisi dispositivi amministrativi che mettano al riparo chi la dovrà abitare dall’incorrere in procedimenti civili, cause, class action, e un rimpallarsi di responsabilità qualora poi si scopra che non sono stati rispettati codici di sicurezza, protocolli, procedure e la curva del contagio dovesse risalire.

Ma la didattica? L’insegnamento? Veramente pensano di lasciare i nostri bambini e le nostre bambine davanti a degli schermi per il resto della loro infanzia? Veramente pensano di affidare a piattaforme inadatte a soddisfare il bisogno di cooperazione educativa, la mediazione tra insegnanti e alunni finché non scompaia il pericolo del contagio, come per magia? E se questa pandemia si dovesse ripetere e dovessimo nel futuro ripetere esperienze di allontanamento fisico simili a queste? Che tipo di scuola dobbiamo pensare di allestire per far fronte a questi problemi?

Non bastano i percorsi formativi, gli investimenti per rendere la connessione accessibile tutti e tutte. La rivoluzione alla quale stiamo assistendo, della quale siamo necessariamente anche attori, perché, come direbbe Gramsci, non sia passiva, deve individuare nella tecnologia un utile alleato, che spazzi via la retorica intorno alla cultura libresca e pedante che ha asfissiato la scuola, quella di Croce e Gentile, e dei suoi epigoni attuali con le loro penne blu e rosse, o dei vari Flores d’Arcais, Ferroni o Russo, con il loro culto per il Sapere, ostili a qualsiasi visione anti-enciclopedica, dialogata e collaborativa della conoscenza. Per non lasciarsi sottomettere a un uso capitalistico della tecnica, magari anche più creativo e smart di quello che abbiamo conosciuto in queste settimane, ma incapace di aprire a nuove esperienze e nuovi orizzonti.

Passano i giorni ma le risposte continuano a essere molto poche. Avanziamo delle proposte intorno alle quali è necessario fare uno sforzo di pensiero e di immaginazione, aggregare energie e studiare convergenze.

Intanto, poiché la maggior parte degli edifici scolastici nel nostro paese sono quello che sono, e Roma non è Copenaghen, perché ricordiamoci che i soffitti ci crollavano in testa, le finestre non si chiudevano, i riscaldamenti spesso non partivano, proviamo a capire se possiamo anche immaginare di non rientrarci del tutto, soprattutto per fare la stessa scuola che facevamo prima.

Esistono progetti educativi ai quali possiamo guardare e che aprirebbero a un modo diverso di fare scuola tenendo insieme pedagogia e politica, insegnamento e trasformazione sociale. Reti in grado di immaginare la rivoluzione della quale abbiamo bisogno.

Il paradigma gesuita che è alla base dell’organizzazione della scuola che noi abitiamo, è arrivato al suo capolinea. Cosa vogliamo costruire al suo posto? Dove vogliamo guardare? Di sicuro alle esperienze dell’educazione attiva, affatto impaurite dall’esigenza di sfidare la scuola tradizionale. Da quelle di Freinet a quelle di Alberto Manzi o Albino Bernardini. Le scuole possono diventare “del bosco”, “della strada”, “del giardinetto”, “del parchetto”, o semplicemente possono essere concepite come luoghi aperti, abbattendo quel gigantesco muro, quella rete metallica che le divide dal mondo, dalla vita, dalla società, che è una rete materiale ma anche simbolica che è entrata nelle nostre teste. È necessario fare uno sforzo, essere capaci di guardare a chi sta percorrendo queste strade perché possano aiutarci a cambiare le nostre vite, le nostre città, non solo la scuola, l’apprendimento e l’insegnamento.

Certo, anche Locke sosteneva l’importanza del movimento e del contatto con la natura nel percorso formativo dei bambini. O Froëbel. Non è però a un uso individualista funzionale al consolidamento di una società della prestazione che stiamo pensando. Piuttosto alla possibilità di praticare una pedagogia che educa “senza nascondere l’assurdo che c’è nel mondo, aperto a ogni sviluppo ma cercando d’essere franco all’altro come a sé, sognando gli altri come ora non sono: ciascuno cresce solo se sognato”, come ci invitava a fare Danilo Dolci.

Che un passaggio epocale come quello che stiamo vivendo si possa tradurre in una finestra di possibilità dipende da noi. Che si possa ridurre in un’ennesima occasione persa, nella quale tutto cambi perché possa rimanere com’è, dipende ugualmente da noi. “Que tal si deliramos un ratito”, diceva Eduardo Galeano, e immaginiamo per un attimo “el mundo patas arriba, y clavamos los ojos mas allá de la infamia para adivinar otro mundo posible”. (giovanni castagno)

Leave a Reply