Il 13 agosto, nel reparto psichiatrico dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, alle dieci del mattino si è sviluppato un incendio. Tra le fiamme, nella stanza dove secondo il comunicato stampa ufficiale era legata al letto di contenzione da pochi minuti, ha trovato la morte Elena, una paziente di soli diciannove anni. L’incendio, dai primi accertamenti, sembrerebbe essersi propagato proprio dalla sua stanza e la prima ipotesi formulata è che sia stata la ragazza stessa ad appiccare il fuoco. Occorre ora che il perito nominato dal pubblico ministero Letizia Ruggeri compia gli accertamenti ufficiali per sperare in una risposta ai primi interrogativi che emergono anche dalle cronache locali. Se il materiale della stanza, letto, lenzuola e materasso incluso doveva essere ignifugo, come è possibile che abbia preso fuoco? Chi doveva vigilare su una ragazza sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio? Come ha fatto ad usare fiammiferi o accendini? Si sarebbe potuta salvare dalle fiamme se non fosse stata legata? Ci sono, poi, questioni più profonde che evadono i rilievi peritali e necessitano uno sguardo sul passato.

La storia di Elena e gli interrogativi che l’accompagnano presentano una somiglianza inquietante con la storia di Antonia Bernardini. Antonia morì il 31 dicembre 1974 a causa delle ustioni provocate dall’incendio del letto di contenzione nel manicomio giudiziario di Pozzuoli, dove era ristretta per una banale lite alla stazione Termini di Roma. In attesa da più di quattordici mesi di un processo che non si sarebbe mai realizzato, dopo quasi quaranta giorni di letto di contenzione, con un fiammifero che aveva nascosto, diede fuoco alle lenzuola per denunciare le condizioni in cui era costretta a vivere: «Ci legavano come Cristo in croce, per noi piangevano anche i mattoni», aveva detto, prima di spirare dopo quattro giorni di agonia, al pm che l’aveva interrogata nel reparto “grandi ustionati” del Cardarelli di Napoli.

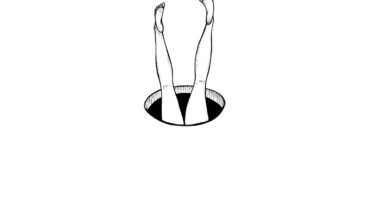

Raccontando la storia di Antonia, abbiamo spesso ripreso l’esergo al libro in cui l’abbiamo ricostruita, una citazione di Christa Wolf: “Il passato non è morto, non è mai nemmeno passato”, intendendo sottolineare il “parlare al presente”, la tragica attualità di una vicenda pure così drammatica. Innanzitutto, per la persistenza nell’oggi di una pratica lesiva della dignità umana, la contenzione fisica, ancora utilizzata nella maggior parte dei reparti psichiatrici ospedalieri, dove quotidianamente le persone vengono legate ai letti. Alcune, come Giuseppe Casu e Francesco Mastrogiovanni, sono morte, pagando con la vita l’abbandono istituzionale, l’assenza di cura, che sempre la contenzione manifesta. La maggior parte sarà comunque segnato, per tutta la vita, dalla violenza di una pratica che la Corte di Cassazione, nel processo Mastrogiovanni, ha definito priva di alcuna valenza medica. Secondo i supremi giudici svolge, piuttosto, una funzione di tipo prettamente “cautelare”, rappresentando quindi “un mero presidio restrittivo della libertà personale che non ha né una finalità curativa né produce materialmente l’effetto di migliorare le condizioni di salute del paziente”.

Mai avremmo, però, potuto immaginare che potessero finanche ripetersi, ancora, le stesse identiche e maledette dinamiche. Oggi, come nel caso della Bernardini, l’istituzione prova innanzitutto a difendere sé stessa, utilizzando le medesime argomentazioni di quarantacinque anni fa. Si ribadisce la necessità della contenzione (che sarebbe stata applicata a seguito di un tentativo suicidario, quindi per la “pericolosità” della paziente), si cerca un accendino che la stessa ragazza avrebbe nascosto nonostante lì fosse vietato fumare – paventando che sia stata lei stessa ad appiccare il rogo – ci si interroga sulla natura del materasso e delle lenzuola, cercando cause tecniche che possano determinare altre responsabilità. Tutto sommato si vuole continuare, come nulla fosse accaduto, come se tutto fosse naturale, la vita del reparto.

Manca, invece, in questi giorni, rispetto al passato, un dibattito più ampio, capace di evadere la cronaca locale e diventare questione nazionale, e soprattutto in grado di problematizzare questa morte. Il caso della Bernardini coinvolse non solo medici e psichiatri, ma anche scrittori, giornalisti, partiti, parlamento, governo. Nel caso di questa ragazza si registra l’ormai consueto silenzio politico, sociale e culturale, l’assenza di interesse dei grandi media nazionali e dei cosiddetti intellettuali, fatta eccezione per un’indignazione compassionevole e d’occasione sui social.

Se da un lato bisogna dare atto dell’unico intervento istituzionale – quello del Garante nazionale delle persone prive di libertà personale, Mauro Palma – che ha accompagnato le poche voci a difesa dei sofferenti psichici (Associazione Unasam, Forum salute mentale, Psichiatria Democratica, “E tu slegalo subito”) e che ha annunciato la volontà di costituirsi come parte civile nel processo per la morte di Elena, dall’altro l’assenza di un dibattito pubblico impedisce quella discussione critica collettiva necessaria non solo per chiedere giustizia, ma anche per stigmatizzare e rifiutare, finalmente, che un’istituzione sanitaria possa rivendicare l’aver affrontato il rischio di un suicidio isolando e legando una persona.

La morte di Elena, a differenza di quella di Antonia, è avvenuta dopo la rivoluzione basagliana e la chiusura dei manicomi. Oggi, però, sembra che la psichiatria asilare e la logica che la sottende si sia impadronita nuovamente dei servizi territoriali. Lo smantellamento del welfare e l’imperante riduzionismo medico hanno trasformato, quasi ovunque, centri e dipartimenti di salute mentale in dispensari di farmaci per silenziare i sintomi, i reparti ospedalieri in strutture di contenimento per le crisi, le Rsa in nuovi cronicari cui destinare non solo gli anziani ma, sempre più spesso, anche tanti ragazzi o giovani adulti. La contenzione fisica, ambientale, farmacologica, è tra i più evidenti residui operazionali di un manicomio che ha perso le sue possenti mura ma ripropone il suo fascino sempre meno discreto, la sua violenza. Per affrontarlo è necessario superare lo specialismo psichiatrico e tornare a una visione critica, politica, della “salute mentale”, ponendo al centro la persona con la sua biografia e non la malattia con i suoi sintomi. Non c’è più tempo da perdere. Il futuro, scriveva Fabrizia Ramondino e amava ripetere Assunta Signorelli, è sempre già alle nostre spalle. (dario stefano dell’aquila / antonio esposito)

Leave a Reply