La storia delle donne internate nei manicomi è ancora tutta da scrivere. Per questo assume grande importanza il lavoro di Annacarla Valeriano, Malacarne, donne e manicomio nell’Italia fascista (Donzelli, 2017) che documenta “in che modo la nostra società ha saputo impiegare l’esclusione per farne un contenitore in cui depositare […] la propria incapacità di affrontare l’altro e ciò che sembra minare equilibrio”. Riecco, dunque dopo la mostra foto-documentaria “I fiori del male”, le vicende del manicomio di Teramo (che valgono per ogni altro manicomio) e le storie delle donne internate durante il fascismo.

Finisce in manicomio la Malacarne, composta “dalle donne che si discostano dall’ideale fascista, che con la loro inadeguatezza fisica rischiano di intaccare il patrimonio biologico e morale dello stato”. Il fascismo utilizza discorsi e dispositivi linguistici “per reinventare un’identità femminile come una cellula organicamente produttiva da fondere nell’ingranaggio statale”. Una visione che non termina con la caduta del regime. Eloquente l’epigrafe all’ingresso dell’Ospedale psichiatrico di Teramo – “Qui soltanto pochi, forse neppure veri” – rimossa solo pochi anni fa.

Con Letizia e Giovanna incontriamo il peso della moralità femminile “uno dei tesori fondativi dell’onore nazionale” e un universo maschile che ha preteso di caratterizzare le donne senza rivolgersi mai a loro. Come Cesira M. che “crescendo […] si ribellava ai genitori […] preferendo girare continuamente per farsi corteggiare dai giovanotti”. Queste le descrizioni che costellano le cartelle cliniche e che giustificano l’internamento in manicomio: “La donna deve tornare sotto la sudditanza assoluta dell’uomo; padre o marito; sudditanza quindi inferiorità”. È necessaria la stretta repressiva per colei che non è moglie e madre e non coltiva la famiglia né cura la casa.

Lo stato deve controllare e Valeriano, riprendendo Foucault, ci mostra come la sorveglianza, attraverso l’internamento, sia servita per secoli a nascondere tutto quello che una società patriarcale ha saputo infliggere alle bambine, alle figlie, alle mogli, alle madri, alle sorelle. Il manicomio di queste donne è iniziato fuori le mura e ha trovato all’interno di queste la massima espressione della sua barbarie. Il regime fascista si interroga sui “fattori che possono determinare il progresso o la decadenza delle razze, sia sotto l’aspetto fisico, sia sotto quello psichico”. Bisogna quindi selezionare i migliori e il manicomio si inserisce perfettamente sulla strada indicata ai medici dal duce per “affrontare e risolvere gradualmente il problema della purezza della razza in tutti gli strati della Nazione”.

Le cause, ancora una volta, le troviamo nelle descrizioni che accompagnano i nomi delle donne, come per Giovannina C.: “mania ambulatoria”. Girava per tutto il paese senza mai stancarsi e le famiglie “ove si fermava per sfamarsi” chiesero un provvedimento in quanto la donna era diventata una “fomite di pidocchi”. E poi le descrizioni fisiche: Carmela M., “un povero essere gobbo e deforme”; Ida C., “cranio malformato tipo mongoloide”, che non le impediva di aiutare le infermiere con uno zelo “da raggiungere il ridicolo”. Cartelle cliniche umilianti. Entrano in manicomio anche tutte coloro che “succubi di uno sfacelo del senso morale” avevano oltraggiato la propria famiglia “compromettendone la permanenza nella società”. Leggendo delle terapie non vi sono dubbi che “le diagnosi di morte che delimitano i confini di molti ricoveri svelano che in manicomio non si moriva mai di malattia mentale”.

Questa violenza non risparmia l’infanzia e l’adolescenza. A Teramo i minori di diciassette anni ricoverati dal 1881 al 1921 furono 173; e 209 dal 1922 al 1950. Pieno fascismo, pieno incremento. Come Adele A., “figlia di bevitori, arretrata nello sviluppo generale somatico, affetta da grave forma di deficit mentale”, che entra a Teramo a sei anni e passa dodici anni legata al letto e lì muore.

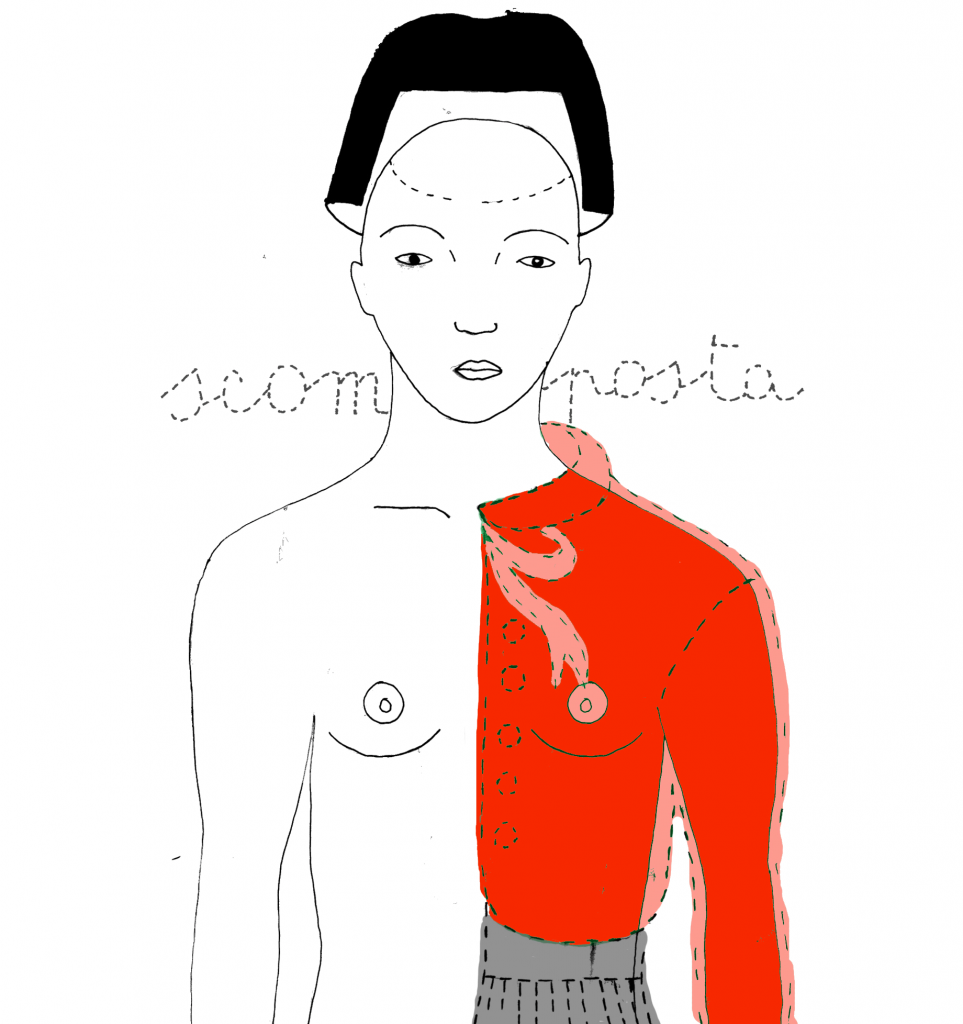

“Nella comunità innaturale del manicomio – scrive Valeriano –, staccata dalla società e sospesa nel tempo, furono depositate quelle identità femminili che erano entrate in rotta di collisione con un universo di valori e ruoli […] e tra le mura, le stravaganze dei loro caratteri furono uniformate in diagnosi, le forme dei loro corpi annullate, le espressioni più scomposte declinate in un elenco di sintomi che finirono per trasformarle in caricature”.

Come correttivo la “terapia” delle botte. In Giuditta R., vi erano “parecchie lividure pel corpo e una grossa ecchimosi all’avambraccio sinistro”: il marito la percuoteva perché la testa le tornasse a posto. Aida D. veniva picchiata anche dalla madre e così “la famiglia l’ha qui inviata per togliersi il fastidio”. Livia A. aveva disturbi nervosi e psichici poiché, sfortunatamente, il marito le aveva sparato due colpi di rivoltella alla nuca e poi l’aveva percossa ripetutamente.

Le lettere delle ricoverate, trovate all’interno dei loro fascicoli personali (le leggiamo oggi perché l’istituzione operò una meticolosa censura), restituiscono una parte di questa silenziosa sofferenza. Scrive Maria Q., ventisette anni, coniugata, casalinga: “Caro padre, vi faccio sapere che la maledetta donna che ho chiamato una volta mamma […] per sbarazzarsi di me mi ha vilmente ingannata, a chiudermi qui dentro e a farmi morire. Io se mi muoio ho lo strazio soltanto di lasciare le mie care bambine […]. Ti prego se vuoi venire a prendermi perché io voglio vederti sia pure per l’ultima volta. Tua figlia Nina”.

Era il 1939, dovranno trascorrere altri quarant’anni prima che la chiusura dei manicomi consenta a queste vite sepolte, a questa Malacarne, se non la libertà, almeno la speranza della memoria. (leda marino)

Leave a Reply