Quella che segue al corsivo che state leggendo è la vicenda di Maria e Leonardo, anche se i nomi riportati nell’articolo sono di fantasia. Maria è una delle donne che ho conosciuto durante la lunga e recente emergenza, e che ho ascoltato raccontare la storia sua e del suo compagno.

Al contrario delle vicende delle mogli, sorelle, mamme, fidanzate dei detenuti di Opera, montate in una sorta di conversazione collettiva, l’intervista che leggerete è frutto di numerose telefonate e interlocuzioni avute negli ultimi tre mesi con Maria. Maria è stata una delle prime persone a contattarmi dopo le rivolte di inizio marzo, per denunciare gli abusi e le violenze subite da suo marito. Man mano che le arrivavano notizie dal carcere di Pavia, da cui nel frattempo Leonardo era stato trasferito, lei annotava e mi riportava tutto, compreso una lunga lettera che dopo oltre un mese ha ricevuto da suo marito, in cui si raccontavano i dettagli più scabrosi di quella notte e della mattina che ne era seguita.

A una quindicina di giorni di distanza dall’ultima volta che ci eravamo sentiti, Maria mi ha chiamato pochi giorni fa per dirmi che Leonardo era stato interrogato nel carcere in cui ancora oggi si trova, e che ha raccontato alla polizia della rivolta e delle ritorsioni che ne sono seguite. Gli agenti (che avevano sentito infruttuosamente alcuni detenuti i quali, per paura, avevano mitigato o ritrattato la versione che era arrivata in Procura dopo gli esposti delle associazioni impegnate per la difesa delle persone prive di libertà) hanno cambiato atteggiamento nei suoi confronti quando lui gli ha mostrato il tesserino con la fotografia del suo volto devastato dalle botte che gli avevano scattato all’arrivo nel nuovo penitenziario, e li ha invitati a consultare il referto medico della visita che gli avevano fatto in infermeria.

Abbiamo notizie certe sul fatto che indagini sulle morti e sulle violenze da parte della polizia nel corso e subito dopo le rivolte dell’8-10 marzo siano in corso non solo a Santa Maria Capua Vetere, ma anche a Milano Opera e Pavia. Nel carcere casertano, le forze di polizia hanno addirittura protestato teatralmente contro gli avvisi di indagine recapitatigli direttamente tra le mura del penitenziario.

È ancora difficile immaginare dove porteranno queste indagini, ma è lecito pensare che quest’agitazione, anche da parte dei sindacati di polizia, indichi che qualcosa si stia muovendo. È rilevante quantomeno che il corpo deputato alle indagini sia stato individuato in questa occasione nei carabinieri o nella polizia di stato, e non nella penitenziaria, protagonista dei fatti. Non è nemmeno un caso che non sia stata esclusa a priori la possibilità di inserire nell’indagine, come capo d’accusa, il reato di tortura.

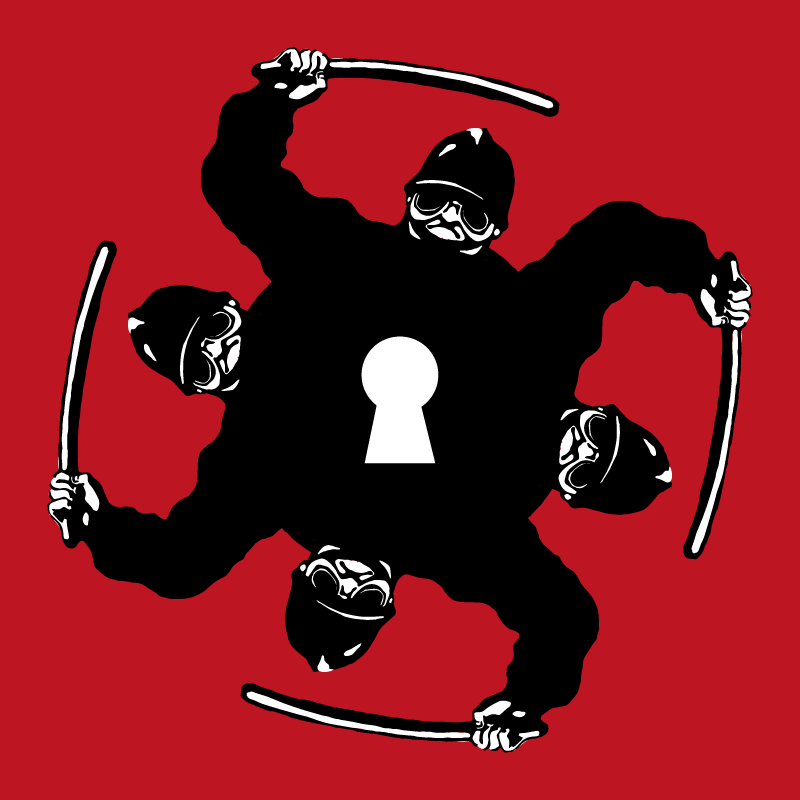

Naturalmente la storia di questo paese ci insegna che nel migliore dei casi, con tutta probabilità, i procedimenti giudiziari si incanaleranno verso l’individuazione e la punizione di qualche “mela marcia” senza nemmeno mettere in discussione il sistema carcerario in toto e le modalità di gestione dell’ordine, dentro e fuori dal carcere. Eppure ci troviamo in un momento storico in cui, a livello internazionale, la brutalità della polizia è nell’occhio del ciclone, dall’America all’Europa passando per Hong Kong e il Libano. Certo, si nota una difficoltà politica per un’analisi globale, per una piattaforma internazionale capace di rompere il muro innalzato davanti agli occhi dell’opinione pubblica e aprire una discussione sul carcere e la contenzione, la prigionia e le pene alternative, scavalcando la pur importante denuncia delle violenze e le battaglie rivendicative come la pretesa del numero identificativo sulle divise degli agenti.

La vicenda scioccante degli omicidi degli afroamericani per le strade degli Stati Uniti, o degli Stefano Cucchi, dei Federico Aldrovandi, dei Davide Bifolco, dei quattordici detenuti morti in Italia durante le rivolte di marzo, dei centoquaranta deceduti ogni anno in carcere in circostanze di cui si sa sempre troppo poco, può e deve essere una fiamma per illuminare quella prospettiva più ampia, che metta in discussione l’inumanità della prigionia, l’inutilità della punizione e la discriminazione che porta gli ultimi a considerare la legge un accessorio, o addirittura un pericolo, più che un diritto.

* * *

«Una parte importante delle cose che so di Leonardo le ho apprese qualche anno fa dagli assistenti sociali. Lui non mi aveva mai voluto dire niente».

Leonardo è un trentenne attualmente detenuto in un carcere del nord Italia di cui sua moglie Maria preferisce non fare il nome per non dare indicazioni che potrebbero risultare pericolose. Fino allo scorso marzo era a Pavia, ma è stato trasferito dopo la rivolta, una delle più violente tra le tante che si sono verificate nei giorni tra l’otto e il dieci marzo.

«Ci siamo conosciuti sei anni fa – racconta Maria – lui aveva venticinque anni e io trentasette. Leonardo non è di Milano, è napoletano, ma è salito da piccolino. Ha alle spalle una storia molto difficile, la mamma lo ha abbandonato quando aveva un anno, poi l’ha ripreso, poi l’ha riabbandonato e da quando aveva quattordici anni ha vissuto con una nonna paterna, qui a Milano. Non me le hai mai dette queste cose, le ho scoperte quando è venuta un’assistente sociale a casa. Così come al momento del primo arresto ho scoperto dei furti e di tutto quello che aveva fatto e che mi aveva tenuto nascosto. Ho fatto anche tre processi per colpa sua, per parargli il culo, mi sono accollata le sue denunce, perché non immaginavo che dietro ci fosse tutta questa storia di reati, denunce a piede libero, pene sospese. Per fortuna ho un ex marito e dei figli che mi hanno aiutato a pagare le multe, parliamo di tre furti, e con quasi duemila euro ne sono uscita pulita».

Leonardo ha da anni problemi con la droga e nei momenti di astinenza i litigi con Maria diventavano anche violenze. «I carabinieri quando sono venuti ad arrestarlo volevano farmelo denunciare, ma io mi sono rifiutata, perché devo aiutarlo a farlo uscire dalla droga, e devo pensare a nostro figlio. E poi non sono un’infame… se ti dico la quantità di litigi che ci siamo fatti durante i colloqui perché lui stava male per l’astinenza, a San Vittore soprattutto, all’inizio della detenzione. Io lo avevo raccolto ragazzo per strada, era un amico di mio figlio tra l’altro, che il padre l’aveva sbattuto fuori di casa, poi le cose sono successe come succedono sempre e ci siamo innamorati. Non sono cose che si decidono, anche perché non vai mai a pensare che la mattina il tuo buongiorno sarà: “Brutta troia vaffanculo vado a trovare i soldi perché mi devo drogare”.

«Appena entrato nel nuovo carcere gli hanno fatto il tampone per il Covid e gli esami tossicologici, per vedere se faceva uso di eroina o cocaina a Pavia. Nel carcere di Pavia entra di tutto, barattano la droga con qualsiasi cosa, ci sono anche persone corrotte tra i dipendenti che portano cocaina, hashish, ti vendono una canna a trenta euro, figurati se sei un tossicodipendente, tu gli dai qualsiasi cosa. E infatti al tossicologico gli è uscita la cannabis, per fortuna niente cocaina.

Qualche mese fa ho fatto una bruttissima litigata con la sovrintendente del carcere perché mi aveva accusato di portargli io la droga. Io in un mese guadagno duecento euro, ho un bambino piccolo, a lui in carcere non posso versare quasi niente. E allora lui si era messo a fare il “cavallino” di uno di questi che portava la roba. L’hanno beccato e lui per non fare l’infame si è preso tutta la colpa. Quaranta giorni di isolamento, chiuso ventidue ore al giorno. Quasi venimmo alle mani con la sovrintendente. Le dissi: “Tu non hai capito un cazzo, io sono mamma, ho quarantadue anni e tre figli di cui l’ultimo di tre anni”.

Leonardo è stato trasferito da Pavia il giorno dopo la rivolta. La mattina li hanno picchiati, io l’ho saputo da un altro detenuto che successivamente è andato agli arresti domiciliari e si è messo in contatto con me. Durante le rivolte – dopo che aveva avuto una litigata con alcuni detenuti perché stavano rubando le spese, e ovviamente con alcuni assistenti anche – un suo compagno l’ha fatto salire sopra e lì è rimasto fino al mattino seguente. A un certo punto, sul presto, è entrata una squadretta di guardie nella cella, hanno iniziato a picchiarlo con quei guanti pesanti di cuoio, a tirargli manate in testa, a riempirlo di calci sulla faccia, sulle braccia, sulla schiena. Poi l’hanno trascinato giù dalle scale a furia di calci, lo hanno portato nel blindo e l’hanno fatto spogliare, lasciandolo in mutande e maglietta. Se ti ricordi eravamo a marzo, faceva un freddo… Lì hanno messo gli asciugamani attorno ai manganelli e hanno cominciato a colpirlo. Dopodiché lo hanno riportato in cella, e subito dopo è stato portato via per essere trasferito. Gli hanno dato l’arrivederci…

Al nuovo carcere ci è arrivato in mutande, è riuscito solo a prendere le scarpe che gli avevo regalato per Natale e le cose che aveva a Pavia sono cominciate ad arrivargli un mese e mezzo dopo, per un mese e mezzo non aveva nulla. Per fortuna la prima cosa è stata la tuta del Napoli a cui lui tiene molto, ma alcune cose non sono mai arrivate. Io queste cose le ho sapute solo molto tempo dopo, via lettera, in una lettera in cui mi ha raccontato tutto quello che è successo. Per diversi giorni è stato messo malissimo, pieno di ematomi, urinava sangue, ma non l’hanno mai visitato.

L’idea che mi sono fatta io è che la rivolta sia stata se non preparata, almeno agevolata dalla penitenziaria per risolvere una serie di conti in sospeso con alcuni detenuti. Che sono stati prima picchiati e poi trasferiti. Moltissimi detenuti hanno visto le guardie spaccare i tubi, distruggere i frigoriferi, e soprattutto erano stati loro a lasciare le celle aperte.

Della rivolta già si parlava da una settimana, da una domenica all’altra già si era parlato che dopo sette giorni ci sarebbe stato casino. C’erano due assistenti contagiati che erano stati messi in quarantena dentro il carcere. I detenuti, vedendoli andare avanti e indietro h24 si sono insospettiti, finché gli è arrivata la voce che questi erano positivi. Intorno alle sette mi arriva una telefonata dicendo che i detenuti erano pronti a rivoltarsi e puntuale un’ora dopo così è stato.

La violenza delle guardie è stata a livelli altissimi, con manganelli, scudi, guantoni. Erano tantissimi, e questo avvalora la mia tesi. Non è possibile che in meno di mezz’ora arrivano da tutta la Lombardia ottantamila camionette tutte pronte per la guerra.

Non ci dimentichiamo che il carcere di Pavia è un carcere particolarmente problematico, un carcere dove l’uso di sostanze stupefacenti è risaputo, e il loro spaccio è quantomeno agevolato dagli assistenti. Succedono continuamente problemi e magari in questo modo sono riusciti a dare contemporaneamente il benservito a un po’ di gente. I detenuti che davano più problemi sono stati spostati, quelli che avevano un rapporto conflittuale con la direttrice, alcuni durante la rivolta hanno cacato e pisciato sulla porta del suo ufficio.

Non so bene come sarà la situazione in questo nuovo carcere al ritorno della normalità, certo al di là della questione dei divieti non so quanto possa essere peggio di Pavia. In tutti questi anni è stato un inferno. Dai colloqui allo spazio bimbi, concesso una volta al mese, pieno di guardie, quattro metri per quattro con due tavolini, quattro giochi e duecentomila telecamere addosso. Il bambino non riesce a stare a suo agio perché ogni tre-quattro ti trovi la guardia che ti spunta dal vetro.

Il piccolo l’ha presa molto male, soprattutto agli inizi. Perché comunque stava lì con il suo papà a giocare, a coccolarselo, poi quando finivano le due ore era un delirio, lui si attaccava al collo del papà e iniziava a piangere, era veramente straziante. Questo è andato avanti per parecchio tempo, una volta a settimana, perché io comunque gli dicevo che lì il papà ci lavora e quindi non potevo non farglielo vedere.

La condanna finisce nel 2026. Ma se ti dico il reato ti metti a ridere. L’ultimo furto, quello che l’ha incastrato, era perché si andava a rubare salumi e formaggi per quei venti-trenta euro che ci servivano per far mangiare il bambino. È stato arrestato per furti di alimenti, però con la recidiva e le pene sospese si è preso sette anni, di cui ne ha fatti quasi due. Il mio obiettivo è quello di lottare fino alla fine, standogli accanto e dandogli tutto l’amore possibile, quello che non ha mai ricevuto, fare in modo che lui esca da quel carcere con un’ altra testa, con la responsabilità di padre e di uomo. Lui è entrato quando il bambino non aveva nemmeno un anno. Io ci credo, perché gli voglio bene e perché mi auguro che lui cambi per il bambino, non certo per il carcere. Il carcere non cambia. L’amore per una famiglia, per un figlio, per quello si può cambiare, sperando che non sia già tardi. (riccardo rosa)

1 Comment