Sono atterrato in una tiepida notte d’ottobre. Dalle vetrate dell’aeroporto Beirut appariva come un groviglio di luci su fondo tetro. Oltre le porte girevoli alcuni tassisti aspettavano a braccia conserte: «Beirut? Vuoi andare a Beirut? Trenta dollari». Come trenta dollari? Ho indicato il mio volto e ho detto serissimo: «Non sono scemo». «Facciamo venti dollari». Non li avevo convinti. Una spesa di venti dollari, circa trentamila lire libanesi, mi sembrava eccessiva per percorrere appena dieci chilometri. Sono tornato nella scarna sala d’aspetto elettrica, ho preso un caffè in un bistrot notturno. La ragazza dietro al banco ha risposto distratta: «Treni? Non ci sono treni in Libano. E no, i bus qui non arrivano. Solo taxi. A piedi? Fossi in te non lo farei». Ero sconsolato mentre la luce della prima alba emergeva debole. Un ragazzo dal volto stranamente familiare mi ha avvicinato: «Prendi un minibus fino all’incrocio di Chatila. Da lì trovi un service, un taxi collettivo, che ti porta in centro. Te la cavi al massimo con seimila lire. Non di più, eh!». Sballottato lungo periferie dal sapore di benzina, mi domandavo quale fosse il destino dei treni in Libano.

Una domenica ho raggiunto la parte orientale di Beirut per visitare la vecchia stazione dei treni di Mar Mikhael, tra Armenia Street e il vasto scalo portuale. Qualche anno fa, avevo letto, l’edificio dismesso era stato trasformato nel Central Station Boutique Bar. Era pomeriggio, il quartiere era silenzioso, solo le chiese erano aperte. In Armenia Street locandine e menu promettevano happy hour, in alto i palazzi raccontavano di altre vicende. L’ingresso della stazione era sbarrato e un uomo sonnecchiava in una guardiola, una croce cristiana era affissa in alto. Parlava solo in arabo e mi ha detto che non potevo entrare, finito, tutto chiuso. Le braccia si stringevano per dar forma a un divieto. Una ragazza appoggiata contro un muro – aveva gli auricolari e un telefono in mano – ha raccontato: «Il bar non c’è più. Aprono la stazione solo per gli eventi culturali, le feste speciali». Oltre la guardiola s’alzavano alti muri coronati da filo spinato. In punta di piedi, tra i rovi d’acciaio, mi è apparsa una stazione stretta e lunga, il tetto spiovente e le pareti ocra. A fianco crescevano capannoni industriali dismessi. Ho trovato delle brecce nel muro di cinta, vi ho accostato l’occhio: ecco una locomotrice rossiccia di ruggine, sul fianco era dipinta una scritta bianca: “ماك”. Non so cosa significhi.

Nel 1859, quando iniziarono i lavori per la strada carrozzabile tra Beirut e Damasco, i fasti del commercio marittimo di Beirut erano una flebile ipotesi di futuro. L’origine del progetto era francese: due società investirono i loro capitali e crearono una compagnia posta sotto la giurisdizione ottomana. La via collegava il porto alla città siriana attraverso le montagne libanesi e la valle della Beqaa. Leila T. Fawaz scrive in Merchants and Migrants in Nineteenth-Century Beirut che la strada fu “la ragione singola più importante dietro l’affermazione del porto di Beirut come il più importante del Mediterraneo orientale”. L’aumento dei traffici rese presto necessaria la creazione di una via ferrata. Nel 1891 la compagnia che controllava la strada carrozzabile fondò la Société de la Voie Ferrée Economique de Beyrouth à Damas e ottenne finanziamenti francesi e belgi. Nel 1895 la linea ferroviaria da Beirut a Damasco fu inaugurata: seguiva lo stesso percorso della via carrozzabile, attraverso le montagne e la Beqaa.

Per giorni ho esplorato Beirut alla ricerca delle vestigia ferroviarie. Ho raggiunto Hadath, periferia sud-orientale della città, e ho costeggiato le mura d’una fabbrica abbandonata. Un uomo ha urlato dall’alto d’un magazzino: «La stazione è la dietro, da qui ne puoi vedere il serbatoio d’acqua». Ho seguito una piccola strada e mi sono trovato in un mondo sterrato di piccole officine per automobili. Un meccanico mi ha sorriso – «Benvenuto, benvenuto» – e mi ha indicato una terra selvatica. Ho trovato un buco nella barriera di filo spinato e ho camminato tra erbacce, felci e alberi da frutto dormienti nel primo autunno, c’era anche un ulivo. Oltre la selva si intravedeva la stazione di Hadath color terra di Siena. Qualcuno, poco tempo prima, vi aveva trovato rifugio.

Oltre Hadath, sulle colline a meridione, si trova Baabda, cittadina fiorente che domina i grattacieli, i grumi di cemento protesi sul mare. La stazione di Baabda dormiva in un’atmosfera di pace apparente: odore di pino intorno, un pozzo in pietra e ferro battuto attendeva i viaggiatori del passato. Una fila di ulivi e una schiera di palazzine popolari seguivano il tracciato arcuato della via ferrata. Sul volto arancione della stazione una targhetta in pietra esponeva in caratteri latini e arabi il nome del luogo. Intorno erano ancora visibili i buchi lasciati dai colpi dei proiettili.

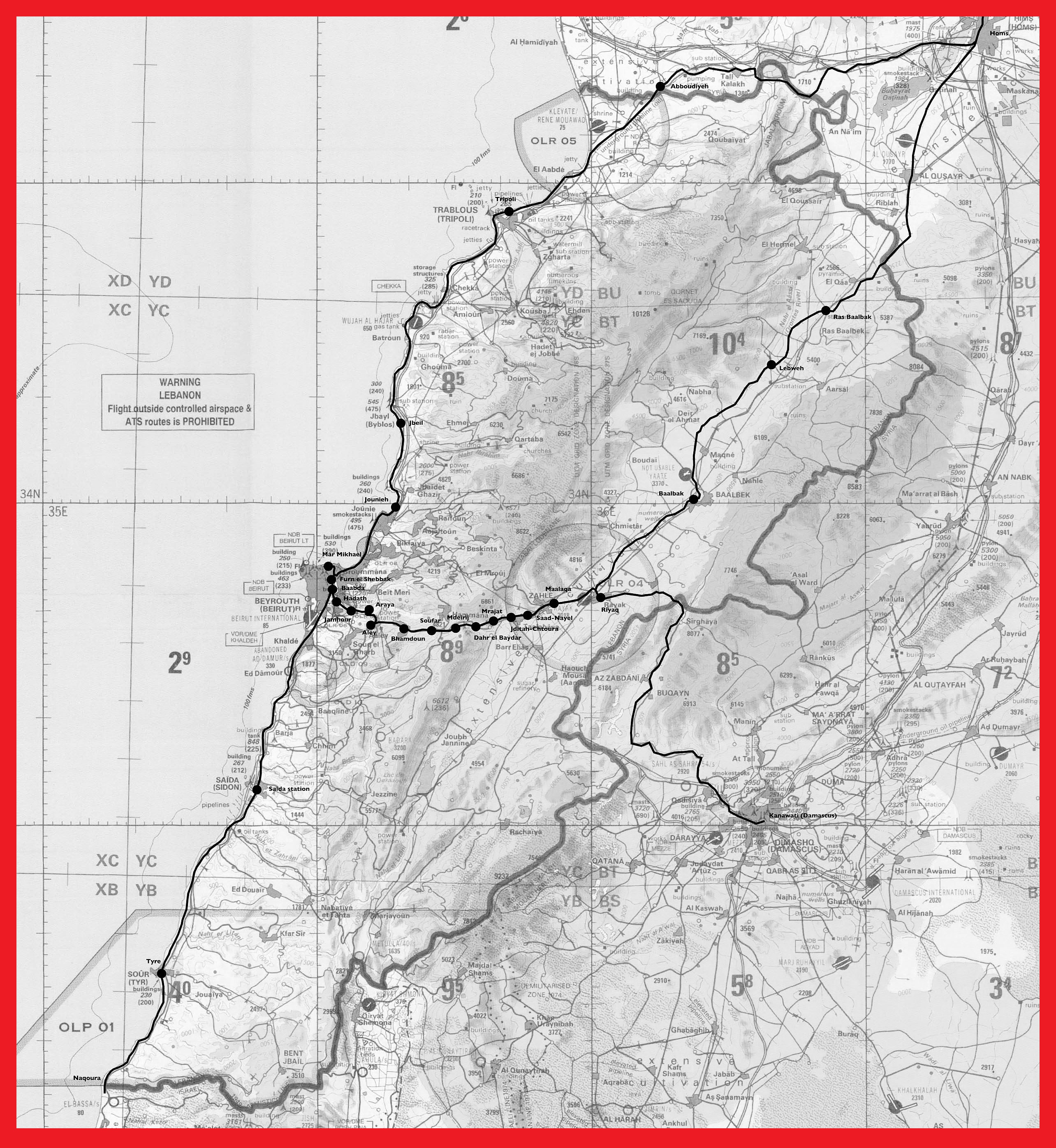

Il sistema ferroviario fu danneggiato durante la lunga guerra civile e da allora è stato abbandonato. Più che dai segni delle sparatorie, tuttavia, ero attratto dalle forme materiali sorte nel tardo Ottocento. Se ora osservo la mappa delle ferrovie durante l’impero ottomano, vedo una rete che collega insieme Beirut, Damasco, Baghdad, Medina e prosegue a nord fino a Istanbul. Scruto la cartografia delle antiche stazioni e immagino una geografia critica, alternativa ai confini tracciati dai diplomatici europei dopo il crollo dell’impero ottomano. A quel tempo, con gli accordi di Sykes e Picot, le potenze vincitrici si spartirono i territori medio-orientali: la Siria e il Libano andarono ai francesi, l’Iraq e la Palestina agli inglesi. Interpreto il reticolo dimenticato delle rotte ferroviarie come una conformazione che per un attimo dissolve, forse sospende soltanto, i nostri deliri di spartizione. Questa idea mi è stata suggerita tempo fa dallo studio di architettura Decolonizing Architecture Art Residency. Secondo gli architetti critici la riscoperta della vecchia ferrovia che collegava Jaffa a Nablus, in Palestina, è una mossa per contestare il colonialismo israeliano.

Elias Malouf ha fondato più di un decennio fa una Ong – Train/Train – che ha l’obbiettivo di ripristinare le ferrovie libanesi. Mi ha detto Elias: «Il giorno in cui il gas verrà estratto in Libano e il giorno in cui la Siria sarà di nuovo stabile, avremo bisogno di una rete di trasporti più efficiente. Se guardi la mappa di Beirut, vedi che il porto è grande un quarto della città. Il numero di tir che escono ed entrano dal porto ogni mese è insostenibile. Oggi viaggiano sessantacinquemila tir ogni mese e questo è un periodo di forte instabilità regionale, dunque di relativa stagnazione. Immagina di avere un grande progetto di estrazione del gas e di avere una situazione politica stabile in Siria e in Iraq: il nostro porto tornerà a essere il più importante dell’area. Allora noi dovremo avere una linea ferroviaria. E non penso solo al porto di Beirut. Penso anche al grande porto di Haifa, a quello di Tripoli, a quello di Tartus in Siria, tutti connessi grazie a un appropriato e sostenibile sistema ferroviario. Una pacifica connessione con il porto di Haifa, una connessione funzionale con Tripoli e Tartus potrebbero essere sufficienti a risollevare l’intera regione dopo un’epoca di guerre, consentendo un nuovo sviluppo economico». I resti in ferro e muratura rimossi dalla coscienza sono suggerimenti per configurare un mondo a venire. Di recente ho ritrovato gli articoli di Michel Chevalier, utopista sansimoniano, che nel 1832 aveva immaginato un “sistema mediterraneo” di trasporti ferroviari: una rete da Lisbona a Bassora che abolisse i confini statuali. Scriveva Chevalier che “da un punto di vista materiale la ferrovia è il simbolo più perfetto dell’associazione universale”.

Dopo Baabda la via s’inerpicava sui monti libanesi fino ad Aley, a novecento metri d’altitudine. La stazione mi appariva circondata da un’aria di campagna francese, sebbene l’arco d’ingresso avesse una linea d’arabesco. Fuori c’era un parcheggio in asfalto, terra di nessuno tra locali colorati e vuoti. In un film degli anni Venti, Les circuits touristiques du Liban, una didascalia avverte che “la ferrovia e la strada conducono ad Aley”. Appaiono immagini di un paesaggio senza palazzi di cemento, il mondo fugge indietro perché la macchina da presa è posta in coda al treno. Con la nascita della ferrovia Aley divenne stazione sciistica e ritrovo turistico per fuggire l’arsura della costa. Era l’epoca in cui si dibatteva de l’avenir de Beyrouth su riviste libanesi in lingua francese. Nelle promesse del turismo e dello sviluppo ritrovo le forme del desiderio europeo, coloniale.

A Baalbek, l’antica Heliopolis nella valle della Beqaa, ho vagato per l’imponente sito dei templi antichi, dimentico delle ossessioni ferroviarie. D’improvviso, in una galleria del museo archeologico, ho osservato una riproduzione della Tabula Peutingeriana, uno stradario romano del primo secolo. La tavola registra le strade e le stazioni di posta dell’impero e distende il mondo mediterraneo su una striscia orizzontale e oblunga. È stato un incontro inatteso. Ho seguito attento la strada che da Cesaria passa per Tyro, Sydonee e arriva a Berhito (Beirut); da lì si diparte una via secondaria che supera i monti, raggiunge Eliopoli (Baalbek) e prosegue fino a Damasco. È un percorso analogo alla strada carrozzabile e alla ferrovia dell’Ottocento. Da almeno due millenni la via tra le montagne è un frutto coltivato dal dominio degli imperi. Le rotaie in Medio Oriente nutrono i sogni di “un’associazione universale” senza confini di stato, ma sono anche le testimonianze concrete degli interessi economici ottomani, francesi e inglesi. Ogni desiderio è configurato con materiali che recano in sé le stimmate dell’impero.

Sono tornato a Beirut respirando smog e disincanto. Quasi per inerzia ho abbandonato la via della Siria per seguire il ramo ferroviario del sud. Esisteva una via ferrata costiera che giungeva fino a Haifa attraverso Naqoura, Tiro e Sidone. Fu costruita nel 1942 dagli inglesi per favorire il traffico militare. Una linea di rotaie, fino al 1948, collegava il principale porto palestinese alla capitale libanese.

Poco lontano dalla medina di Sidone, oltre il centro commerciale Le Mall, ho trovato i resti infossati delle rotaie. Ero al limitare dell’aperta campagna, tra sguardi torvi e poco amichevoli. Dalle frasi smozzicate ho inteso che il tratto fu utilizzato fino agli anni Settanta per trasportare il petrolio dalla raffineria di Zahrani. Sapevo che la stazione di Sidone, Ṣāīdā in arabo, si trovava lontana dalla costa, a ridosso del campo palestinese di Ain al-Hilweh. Passeggiavo per la medina in cerca d’informazioni e ho comprato un panino farcito con brani di agnello alla brace, cetrioli e pomodori. I ragazzi accanto alla griglia erano palestinesi, uno di loro s’è seduto al mio fianco. «Sono nato qui, non ho mai visto la mia terra. Sono stato in Spagna, Germania, Danimarca perché in Libano non c’è lavoro. Sono palestinese e per i palestinesi è più difficile lavorare. Ti offro un caffè? Non andare ad Ain al-Hilweh, perché là… bum bum!». Gesticolava come se imbracciasse un fucile automatico. «Si sparano tra loro. Io? Io non entro nel campo, io sono un palestinese di Ṣāīdā. I palestinesi come me non sono ben visti da quelli del campo, io a loro non piaccio». Cosa accadeva nel campo di Ain al-Hilweh? Non so nulla, ho deciso di seguire il consiglio del mio compagno. Le notizie d’attualità raccontavano di scontri a fuoco tra cellule palestinesi di fazioni diverse, s’era iniziato a sparare in primavera.

All’estremo sud ho raggiunto Tiro. Di Tiro, o Ṣūr, ricordo la città antica in pietra e un arco ogivale di stile crociato che s’apriva su una porta di legno imbevuta di sole mattutino. Un vecchio diffondeva una melodia araba a tutto volume e dal porto – un tempo capitale dei commerci fenici – spirava un’aria di sale. Ho esplorato la necropoli romana, città grave di sarcofaghi e mausolei tombali con ossa umane sbriciolate. Un grande arco segnava l’ingresso alla città dei morti, alto e massiccio si stagliava contro un cielo di nuvole: sotto correvano ancora, arrugginite e storte, le rotaie inglesi. I siti di gloriose rovine, al tempo della ferrovia, non erano ancora patrimonio dell’umanità e i treni gettavano sbuffi tra sarcofaghi marmorei. E poco più a occidente, lungo la costa, si conservavano i resti delle antiche città dei vivi: vie acciottolate, scalinate dei templi, pietre di abitazioni scoperchiate. Tra i basamenti di colonnati riversi in terra mi sono apparse ancora, come in un sogno surreale, rotaie contorte.

Osservavo le rotaie tra sterpaglia secca e blocchi di pietra, davanti s’apriva calmo il mare solcato da una barca di pescatori. Un uomo anziano con la maglia a righe e il cappello di paglia era seduto sulla battigia e mi dava le spalle. Mi sono avvicinato e mi ha richiamato con la mano: «Vieni, vieni». «Parli arabo? Poco poco?». Ha estratto una maschera e un boccaglio dallo zaino: «Io vado sotto l’acqua, scendo e scavo», ha detto mischiando arabo e inglese. Poi ha tirato fuori furtivo oggetti: piccole statue, monete, unità di misura in bronzo. Mi ha mostrato un faraone egizio, una moneta con il volto di Alessandro, una con il profilo di Filippo. «Questa è romana, questa bizanti, questa arabi». L’ho osservato con fare sornione, ho detto di non aver soldi con me.

Poi, io e il pescatore di oggetti abbiamo sollevato gli occhi all’orizzonte. Con il dito mi indicava diversi punti della costa: «Il mio nome è Iskandarounah, il mio nome è Naqoura», parlava come se impersonasse i luoghi. Ha spostato il braccio verso destra e ha detto che là c’era la Palestina, Israele. Haifa sul mare e laggiù, oltre le alture, Nazareth. M’ero incantato – un giorno tutti gli esiliati faranno ritorno in treno, pensavo – ma l’uomo mi ha colpito il braccio: «Guarda, guarda». Ha afferrato una moneta incrostata di azzurro. «Questo è bronzo». Ha preso una manciata di sabbia, vi ha sputato e ha grattato la moneta: lentamente sono emerse iscrizioni in arabo. E se questi oggetti provenissero davvero dal mare del passato? Ho sfiorato attento i volti degli imperatori, ho tentato di decifrare iscrizioni antichissime, testimonianze dei commerci fenici. Il cercatore mi ha regalato due conchiglie che ancora odoravano di vita salmastra. «Vado sotto e trovo tutto, monete e conchiglie». Con uno sguardo intenso ha pescato dalla mia mano una moneta, l’ha spezzata e mi ha mostrato l’interno: «Vedi? Bronzo»; ha gettato in frammenti a mare. Ho spalancato gli occhi, sconcertato, e ho stretto il pugno a difesa degli altri oggetti. Ma lui ha riso vociante: «Alas, finish!». Ha scrollato il dorso della mano verso il vuoto e ha fregato un palmo contro l’altro. «Finish, alas!», ripeteva divertito. Tutto il tempo della moneta s’è rotto, polverizzato, finito a mare: via, alas, non è niente. (francesco migliaccio)

* * *

I cenni sulla storia delle ferrovie libanesi sono tratti da: M. Buheiry, Beirut’s Role in the Political Economy of the French Mandate: 1919-39, Centre for Lebanese Studies, London, 1987; L. T. Fawaz, Merchants and Migrants in Nineteenth-Century Beirut, Harvard University Press, London, 1983; S. Kassir, Beirut. Storia di una città, Einaudi, Torino, 2009.

Il più importante archivio di informazioni sulle ferrovie libanesi si trova in rete su Al Mashriq.

Gli articoli di Michel Chevalier si trovano ora in M. Chevalier, Système de la Méditerranée, Éditions mille et une nuits, Paris, 2006.

L’avenir de Beyrouth è un articolo di I. Tabet apparso su La Revue Phenicienne del dicembre 1919.

Leave a Reply