Il testo che leggerete è stato costruito come un collage da Marco Chiavistrelli, unendo storie e testimonianze reali racconte nel corso degli anni dentro e fuori dal carcere, e nel corso del lavoro con il gruppo Morire di carcere – Sportello psicologico per i familiari dei detenuti¹. Gli aneddoti del bambino obbligato dalla nonna a rubare, quello dei topi che invadono la cella e quello dei secondini che picchiano i detenuti per festeggiare il capodanno sono stati raccontati da Carmelo Musumeci, oltre che descritti come autobiografici nei suoi libri. Le riflessioni su sovraffollamento, scarsità di operatori sanitari e sociali, presenza di meridionali e stranieri, somministrazione incontrollata di psicofarmaci sono facilmente verificabili in termini di dati ufficiali.

Sempre secondo gli ultimi dati, la recidiva per chi esce dal carcere è attualmente al settanta per cento circa, un numero che non può essere attribuito a un’indole criminale ma è frutto di un destino scritto per tutta la poverissima minoranza del paese, quella che entra ed esce dal carcere per una condanna che è sociale prima che giuridica.

* * *

Sono nato dalla parte sbagliata del fiume, ma anche del mare o della vallata, dove gli alberi erano secchi e il respiro lento, sulle sponde di un torrente morto, ricoperto di spine di amianto e ferraglie, sotto un cielo di piombo ammorbato da scarichi e veleni. La mia casa erano dieci case scolpite una sull’altra, affogate in un silenzio di pietra dentro un labirinto di scale, campanelli dismessi, antri sporchi, balconi scrostati, muretti franati. Sotto correvano strade oscene con pochi lampioni, ridotte a nastri percorsi da auto vecchie e motorini rombanti. I miei erano già morti da vivi, senza lavoro e senza protezione. Mio padre entrava e usciva di galera, mia madre faceva le pulizie e badava a me, ai miei due fratelli, a mia sorella, tutti nati in questa straripante miseria. Nemmeno gli autobus arrivavano da quelle parti, il silenzio si insinuava in ogni casa, rendeva triste ogni pranzo e mortale ogni notte.

Alla scuola materna andai poco perché non mi accompagnavano, o perché a nessuno pareva fosse importante mandarmici. Alle elementari ero il mal alfabetizzato ancora prima di arrivarci, il mai attivato, stimolato, educato dalla pazienza e dall’intelligenza dei genitori. Finite a malapena le medie, con ogni tipo di spinta e sopportazione, iniziai a frequentare il bar dove i ragazzi più grandi ti insegnavano a rubare per strada o a vendere un po’ di roba. Già da piccolo mia nonna mi portava a rubare negli alimentari: lei distraeva i venditori e io dovevo infilarmi qualcosa nel grembo, sennò eran botte. Provammo con gli amici una rapina in una farmacia del centro, ma imbranati come eravamo ci beccarono subito. Al minorile trovai tutti ragazzi come me, finii la mia pena e tornai fuori allo stesso bar. Tra un furtarello e qualche commercio illegale mi beccarono con una quantità irrilevante di marijuana, ma comunque vietata dalla legge. Si aprirono le porte del carcere vero, un incubo senza fine e pace, il mostro dell’Italia del Duemila. Nelle celle stavamo come le formiche, addossati l’uno all’altro a darci noia, a sudare insieme, a soffrire e a morire insieme, in un promiscuità assoluta, caotica, corrosiva, priva di qualsiasi spazio individuale. Dalle brande scendevamo a turno, tutti a terra non ci stavamo, nessuno ci cercava durante il giorno, non c’erano lavori o rieducazioni, solo punizioni dell’anima, della mente e del cuore.

Il cesso era praticamente nella stanza, ognuno faceva le sue cose al naso e alle orecchie di tutti. Il rancio faceva schifo, vomitevole, mezzo scaduto, si era obbligati a integrare il carrello con acquisti a prezzi folli, tanto per rubare anche la fame ai più poveri. In cella c’erano solo quelli come me, o chi stava peggio, gli stranieri per esempio, ridotti al lumicino dalle leggi del rifiuto, detenuti non perché stranieri, ma perché poverissimi, come lo erano gli italiani in fondo. Lo stesso valeva per i meridionali, non era razzismo, solo povertà. E poi analfabeti, o semianalfabeti, c’era una barzelletta che diceva che nelle carceri non c’è neanche uno che abbia fatto il liceo classico.

La droga, sia chimica che medicinale, era ovunque, distribuita spacciata venduta, anche tra gli agenti di sorveglianza, spesso cattivissimi, sballati come terrazzi. Noi alternavamo lo sballo che trovavamo, anche artigianale, alle dosi massicce di psicofarmaci che ci somministravano a pioggia per tenerci buoni. Quattro, cinque, sei, sette uomini nel pieno degli anni stretti come spaghetti e chiusi nell’obbligo di noia e inattività, in un antro claustrofobico e piccolissimo. Non c’era via d’uscita.

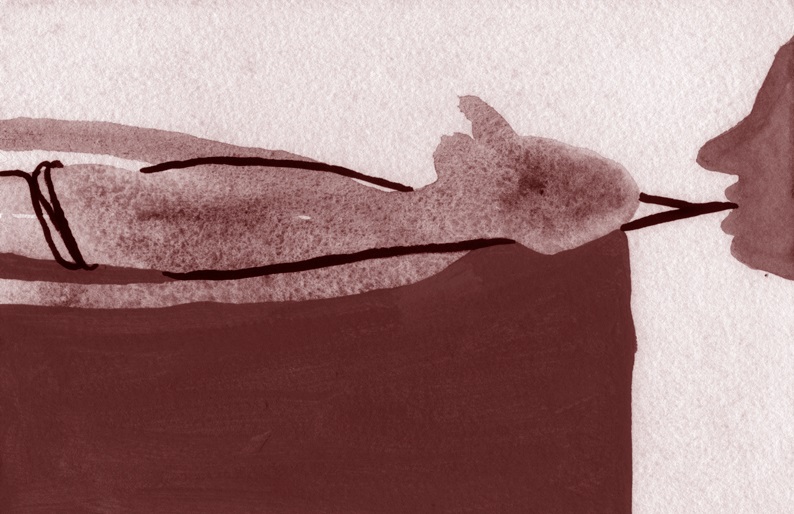

Non c’erano nemmeno lavoro o attività di studio, non c’erano psicologi, educatori o assistenti sociali, negli anni ne avrò visto uno. Rinchiusi nei recinti come polli di allevamento avevamo paura dell’estate che allungava i suoi tentacoli su di noi quando il clima impazziva e la calura nelle bare di cemento e ferro, spesso senza scurini, ci arroventava e faceva ansimare. Sputavamo sangue, facevamo fatica a respirare e a sentirci vivi, col termometro che scoppiava, uno addosso all’altro in un ammasso di sudori, odori e carni umane. D’inverno l’acqua calda veniva un giorno sì e dieci no, e si facevano docce gelate a ricordarci del freddo che ci aveva accolto da neonati e accompagnato da adolescenti. Alle docce c’era chi tentava di violentarti, ma di questo non dirò, è cosa troppo intima. Alle cinque del mattino spesso c’era una sveglia improvvisa. Gli agenti ci portavano dove non funzionavano le telecamere e ci picchiavano senza pietà e senza ragione, in un tumulto di pedate offese pugni e bastonate. Dopo ci riportavano umiliati a ricaderci gli uni addosso agli altri. Una volta risposi male a una guardia durante un pestaggio e finii un mese in isolamento, l’incubo degli incubi. Una bara di due metri e per tre dove i disgraziati del 41bis muoiono da vivi, giornate intere col cemento a venti centimetri, un tentativo di farti impazzire, gridare di paura per te stesso, per come reagirai.

Un detenuto mi disse di essere stato per dieci anni in una cella di un metro e cinquantadue per due metri e cinquantadue di larghezza, senza luce solare, con topi enormi che uscivano dalla buca alla turca, che lui cercava di tamponare con bottiglie di plastica ma senza riuscirci. Viveva praticamente coi topi addosso. Per festeggiare l’ultimo dell’anno, da ubriachi i secondini picchiavano tutti, per divertimento. Chi non ce la faceva, e si suicidava, era spesso gente entrata da pochi giorni o con pene irrisorie da scontare, che non sopportava questo incubo, dava di matto, si deprimeva, veniva non curata affatto e dopo poco, anche ragazzini giovanissimi, ingoiava il gas dei fornellini o si attaccava con un lenzuolo alle sbarre. Un mio compagno di cella, di quelli ben informati, mi disse che in carcere ci si suicida diciassette volte più che nel mondo di fuori. Come se Viareggio, che ha lo stesso numero di abitanti delle carceri italiane, avesse ottantotto suicidi all’anno, anziché tre o quattro come nella realtà.

Quando uscii odiavo il mondo che mi aveva partorito, l’unica idea era la vendetta per quel dolore, disperazione, miseria e violenza. Naturalmente, non era prevista nessuna accoglienza o possibilità di lavoro, nessuna agenzia statale a far da tramite, solo il ritorno agli stessi luoghi che mi avevano generato e che, unici, erano disposti a risocializzarmi a modo loro. Oggi entro ed esco di galera, io stesso sono galera, ho il suo odore, gli occhi del detenuto, un prodotto di quella minoranza del paese, quel qualche milione di disgraziati che forniscono al carcere la popolazione di cui ha bisogno.

Una cosa da dire ce l’ho, perciò, a quelli pronti a puntare il dito e a buttare via la chiave. Lo giuro tre volte, e ne son sicuro otto, lo grido al vento e lo ripeto sotto la pioggia, che chiunque di voi nella mia condizione avrebbe fatto la stessa fine, scomparso nello stesso baratro, affogato nella stessa melma. Se mi guardo nello specchio lo dico quasi con orgoglio, perché è stato il mio pane e la mia pelle, la mia dimensione e il mio coraggio, la mia folle e cieca povertà. Posso dirlo con orgoglio: io sono galera.

________________________________

¹La partecipazione al gruppo è totalmente aperta. Le riunioni si svolgono ogni venerdì dalle 17:45 alle 20:00. Il link per accedere alla riunione settimanale viene pubblicato qualche giorno prima dell’incontro sul gruppo Telegram “Morire di carcere” e su quello Whatsapp “Sportello di supporto psicologico per i familiari dei detenuti” .

Adesioni e lettere possono essere inviati all’indirizzo e-mail dell’associazione Yairahia Ets (yairaiha@gmail.com). Avvocati, volontari, membri di associazioni, garanti delle persone private della libertà sono invitati a unirsi e a condividere il proprio punto di vista.

Leave a Reply