Sono passati undici mesi e i processi sono pronti a cominciare. Undici mesi dalle rivolte di marzo in quasi cento carceri italiane, undici mesi di pandemia in cui nell’universo carcerario è successo di tutto, comprese le dimissioni del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, costretto a fare un passo indietro non per tredici morti di cui ancora si sa pochissimo, ma a seguito di una crociata tele-giustizialista contro la scarcerazione di alcuni boss mafiosi ultraottantenni o malati.

Il 18 gennaio scorso si è tenuta a Milano la prima udienza che vede imputati ventidue detenuti (nove dei quali stranieri) che all’epoca dei fatti si trovavano nel carcere di Opera. Un’“udienza filtro” in cui è stata verificata la presenza e la volontà degli imputati a procedere con riti alternativi. A Ponte Lambro, quel giorno, all’esterno dell’aula bunker, un gruppo di militanti anarchici e della sinistra antagonista milanese ha sostenuto i parenti dei detenuti con un presidio di solidarietà, che provava a rilanciare nel dibattito le gravi condizioni in cui versano le carceri di tutto il paese, la poca attenzione dimostrata dalle autorità politiche e sanitarie sulla gestione del Covid negli istituti, la necessità di far luce sui gravissimi episodi che sono seguiti alle rivolte. Quello che preoccupa infatti, a proposito dei blitz, delle violenze e dei pestaggi compiuti dalla polizia nei giorni e nelle settimane successive alle rivolte, è l’impasse di indagini che avrebbero dovuto far luce non solo sulle morti, ma su tutto quello che è successo a Modena, Milano Opera, San Vittore, Pavia, Bologna, Roma, Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Foggia e tante altre ancora.

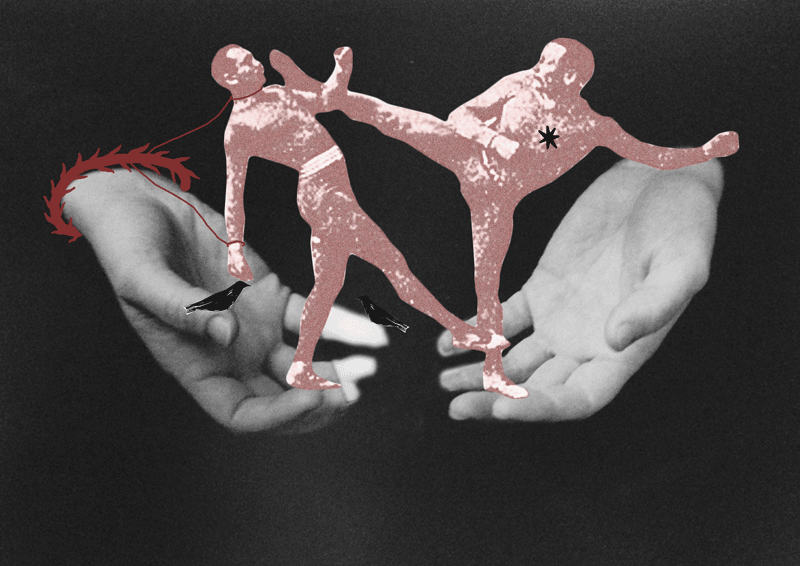

PROCESSI IN AVVIO E INDAGINI IN STALLO

Da un lato, quindi, ci sono i processi ai detenuti. A Opera, delle novantadue persone indagate ne sono state portate a giudizio ventidue, con accuse di danneggiamento e resistenza aggravata. A San Vittore, dove otto su dodici imputati sono stranieri (con minore possibilità di difendersi, sia in aula che pubblicamente), l’accusa di devastazione e saccheggio è più pesante, ma anche discutibile. D’altronde, contestazioni simili, mosse nei confronti di chi si era ribellato alle condizioni di vita in strutture come i CIE, sono state spesso smontate, dal momento che il reato di devastazione implica un rischio “per l’ordine pubblico e per l’incolumità dei cittadini che si trovino nelle vicinanze”. Appare bizzarro, in sostanza, che questa condizione possa essere messa a rischio all’interno di un luogo come il carcere, che è già sotto tutela dell’autorità.

I processi ai danni dei detenuti rivoltosi, in ogni caso, sono prossimi a concretizzarsi anche a Bologna (avviso di chiusura indagini per quarantanove persone, otto delle quali identificate come istigatori e due possibili imputati per tentata evasione), a Roma (cinquantacinque potenziali imputati con accuse di devastazione e saccheggio, ma anche rapina e sequestro di persona) e a Pavia (dove gli avvisi di garanzia sono arrivati a novantanove detenuti, per resistenza e devastazione e saccheggio).

Dall’altro lato, non c’è nessuna notizia concreta sulle indagini a carico degli appartenenti alle forze dell’ordine che nelle giornate successive alle rivolte entrarono nei reparti di decine di carceri effettuando pestaggi e regolamenti di conti. Le voci che si rincorrono da mesi riguardo grossi procedimenti nei confronti di centinaia di agenti rimangono tali, riaccese di tanto in tanto da qualche inchiesta dei media locali e nazionali come gli stessi articoli di Monitor, del quotidiano on-line Il Dubbio o della trasmissione Rai, Report, che lo scorso 18 gennaio ha mandato in onda una puntata molto seguita e discussa su questi temi.

Da un punto di vista delle indagini, l’elemento che balza agli occhi è lo sproporzionato utilizzo delle immagini delle telecamere di sorveglianza: iper-utilizzate per incriminare i detenuti rivoltosi, ignorate o addirittura scomparse (Pavia) quando potevano essere utili a indagare sulla polizia. Non è un caso, probabilmente, che le poche volte in cui le indagini hanno completato, o sembrano essere prossime a completare, il loro iter (Santa Maria Capua Vetere, su tutte) è perché hanno giovato di una approfondita analisi di questo genere di elementi di prova.

IL CARCERE DI PAVIA

Proprio nei giorni in cui i fatti di marzo 2020 tornavano ad avere risonanza, dopo la messa in onda della puntata di Report, arrivava a Enzo Finizio e ad altri detenuti nel carcere di Pavia, la notizia della richiesta di archiviazione delle denunce attraverso cui avevano riferito nei dettagli gli eventi occorsi tra l’8 e il 10 marzo 2020.

Enzo, oggi in regime di affidamento, racconta: «L’8 marzo mi trovavo in IV Sezione, dove ero stato chiuso con altri detenuti a causa di una protesta pacifica che avevamo messo in atto per denunciare le condizioni dell’infermeria. Già pochi minuti dopo lo scoppio dei disordini ci siamo resi conto della situazione di pericolo assoluto dovuta all’enorme quantità di fumo che ci rendeva difficile respirare. In quel momento però in carcere c’erano incredibilmente soltanto tre guardie, che sono sparite dopo aver perso il controllo della situazione. Tutte le nostre richieste di aiuto sono state vane. Se non fosse stato per i detenuti che sono venuti ad aprirci, chissà come sarebbe finita. […] La mattina dopo i disordini, intorno alle nove, circa quaranta agenti penitenziari sono saliti in sezione, a piccoli gruppi sono entrati nelle celle e con il pretesto delle perquisizioni hanno cominciato a pestare violentemente tutti i detenuti, a distruggere le suppellettili, a buttare il mangiare nei gabinetti. Ci hanno massacrati e hanno distrutto tutto quello che avevamo. In molti casi, sono stati regolati dei “conti in sospeso” con i detenuti più turbolenti. […] Già in carcere, nel mese di giugno, ho denunciato tutto. Il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione perché la denuncia sarebbe contro ignoti, ma io ho fatto opposizione perché nella denuncia ci sono nomi e cognomi, inclusi quelli dei graduati, della direttrice D’Agostino, che in alcuni casi ha assistito alle operazioni, dell’ispettore capo Armentano, che le dirigeva dando ordini precisi perché i detenuti venissero picchiati ma mai “in più di tre guardie per ognuno”, e del comandante Napolitano. Ho denunciato anche che a nessun assistente sanitario è stato permesso di visitare i detenuti dopo i pestaggi, tanto è vero che poi si sono dimessi tutti. […] Per quanto riguarda le accuse contro i detenuti, queste sono assurde. La richiesta danni che è stata fatta è esorbitante, molte delle cose che sono state considerate distrutte durante la rivolta lo erano già da prima. A Pavia non c’è stata grande distruzione da parte dei detenuti rispetto ad altre situazioni, eppure le “punizioni” fisiche da parte delle guardie sono avvenute a freddo, con estrema violenza».

DAL SINGOLO AL SISTEMA

Quello che manca troppo spesso nella narrazione degli eventi di marzo però, è il passaggio che, partendo dalla responsabilità individuale, arrivi al cuore del problema, ovvero la cronica arbitrarietà e irregolarità nella gestione del sistema. L’omertà e il rimpallo di responsabilità a cui si assiste nella puntata di Report da parte di graduati delle forze dell’ordine, e che Finizio denuncia alla magistratura («L’ispettore capo mi disse: “Io ho solo eseguito degli ordini”»), sono solo due degli strumenti che rendono possibile il reiterarsi di pratiche considerate di routine nella galassia poliziesco-carceraria, e che permettono a chi ne fa parte di muoversi con grande disinvoltura tra le maglie di un sistema che basa le sue prassi sulla consuetudine assai più che sulla norma. Ha suscitato un certo disappunto, a tal proposito, tra i sindacati di polizia, il processo a carico di otto agenti penitenziari che nel giugno 2019 immobilizzarono e colpirono un detenuto nel carcere di San Vittore durante l’ora d’aria, agenti poi denunciati proprio dalla direzione del carcere. È il disappunto di chi prende atto dell’abbandono da parte di un apparato che, quando la difesa corporativa non è più possibile, non solo non indebolisce, ma rafforza il suo status sacrificando il singolo e salvando la “credibilità” del sistema (vedi il caso Cucchi). Puntare il dito contro un gruppetto di agenti turbolenti («La reazione c’è stata – ha dichiarato Donato Capece, segretario del Sappe a Report –. Non siamo cappellani che prendiamo uno schiaffo e rivolgiamo l’altra guancia, come dice il vangelo!») è per il mantenimento dello status quo molto diverso dal dover pubblicamente rendere conto (magari al Parlamento?) della creazione di un reparto come i “GIR – Gruppo di Intervento Rapido” costituito ad hoc per entrare in galera dopo le rivolte e dar vita a una vera e propria mattanza. In Parlamento, però, di una riforma del sistema carcerario non si parla, anzi quando si accenna a queste cose lo si fa solo per inasprire la durezza della vita quotidiana in carcere (la proposta di legge perché la figura dell’operatore giuridico-pedagogico venga assorbita negli organici della polizia penitenziaria).

Il fatto che indagini che potrebbero arrivare alla radice del problema – coinvolgere chi ha dato gli ordini, chi ha pensato e architettato una reazione così violenta e così arbitraria da parte dello stato – vadano così a rilento, non è una buona notizia, anche perché il tempo è il miglior alleato per chi ha interesse a gettare un colpo di spugna sugli eventi di marzo, magari passando per pene non troppo severe nei processi ai detenuti “in cambio” dell’oblio, laddove gli elementi non siano veramente troppo eclatanti, rispetto alle posizioni che riguardano le forze dell’ordine.

Un elemento da non trascurare, in questo senso, sono le pressioni che continuano a ricevere i detenuti e i loro familiari che hanno effettuato segnalazioni e denunce, e che costituiscono in qualche modo un pericoloso esempio per chi potrebbe scegliere di seguire la stessa strada, o di testimoniare una volta partiti i processi, e che invece è sotto il costante ricatto non solo delle possibili alterazioni della propria vita quotidiana in carcere, ma soprattutto del sistema della premialità, con in ballo affidamenti, permessi e altri benefici, i cui esiti possono essere influenzati anche da una relazione negativa di un agente o di un direttore.

La stampa, quella buona, non può far altro in questo frangente che continuare a far rumore, e spingere perché le indagini non finiscano in un nulla di fatto. La puntata di Report ha scoperto un nervo, come dimostrano le dichiarazioni dell’ex sottosegretario alla giustizia, il leghista Morrone, che subito dopo il programma ha ufficialmente invocato l’intervento della commissione di vigilanza. Ogni volta che qualcosa rompe il muro di silenzio che si sta creando attorno alle violenze ormai acclarate della polizia nelle carceri, il tempo deve ricominciare a scorrere da capo. Qualche “sedia” illustre potrà anche saltare (d’altronde si è scelto, non più di qualche mese fa, di sacrificare persino il capo del Dap), ma la battaglia mediatica va fatta proprio perché si mettano in discussione non più i singoli ingranaggi, ma l’intero congegno che regola il sistema. (riccardo rosa)

1 Comment